スバルショップ三河安城の最新情報。新型レヴォーグ[VN型]特集:その1 近代エンジン技術史とリーンバーンターボ。| 2020年10月21日更新

ニュース ピックアップ [ レヴォーグ フォレスター ]

2026年01月10日 スバル

2025年07月26日 スバル

2025年05月15日 スバル

2025年04月10日 スバル

2025年03月13日 スバル

2024年12月21日 スバル

2024年04月19日 スバル

2023年11月18日 スバル

2023年10月11日 スバル

2023年07月14日 スバル

近未来スバルの試金石。ゼロから開発された新世代エンジン「CB18」とは。

2014年に登場した先代レヴォーグに初搭載された「FB16DIT」は、スバルでは初めてダウンサイジングターボコンセプトを取り入れたエンジンでした。1.6Lの小排気量ターボながら、170psの最大出力と250N-mの最大トルクを実現。NA2.5L並の出力を実現していました。

今回、レヴォーグのフルモデルチェンジに際し、スバルはたった6年でこのエンジンを放棄。新たに+200ccとしたCB18を開発し、早くもこれを置き換えることとしました。

レヴォーグは、常にスバルの最新技術を搭載するフラッグシップモデルとして位置付けられています。つまり、最新のレヴォーグに搭載される技術は、遅れて他のモデルに必ず波及するという事であり、そういう意味では最新のレヴォーグは「近未来スバルの試金石」でもあるのです。

ご多分に漏れず、CB18も同様です。このCB18は、2.5LNAエンジン(FB25)の後継として開発されたスバルの新主力エンジンであり、今後は他車種にも搭載されていくはずです。また、この後には同一コンセプトの1.5L直噴ターボエンジンが控えており、主力の2.0LNAエンジン(FB20)をこれで置き換える計画です。

つまり、このCB18の出来・不出来は、スバルの近未来を大きく左右する事にもなるのです。そうした期待と使命の元に開発された、CB18。ところが、そこには疑問が伴います。スバルは、たった6年目のFB16DIT「改」ではなく、巨額の費用を投じてゼロからエンジンを新開発せねばならなかったのでしょうか?

まずは、近代ガソリンエンジンの技術的変遷を軸に詳しく見ていきましょう。

1990年代に実用化された旧世代直噴エンジンは、なぜ退役を迫られたのか。

1996年8月、8代目ギャランに初搭載された世界初の直噴エンジン。

Galant, CC BY-SA 2.0 DE, ウィキメディア・コモンズ経由で

CB18は、常用域に於けるトルク特性と、リアルワールドでの実燃費を改善することをテーマに開発が進められました。そのカギとなったのが、リーンバーンコンセプトとロングストローク化です。こうしたエンジン技術コンセプトを理解するには、2000年代に於けるエンジン技術の葛藤を掘り下げねばなりません。

1990年代末に実用化された初期のリーンバーンエンジンは、理論空燃比を下回る空燃比での燃焼を実現することで、とにかく革命的な低燃費を実現しようとしていました。シリンダー内に強いタンブル(縦渦流)を発生させ、筒内直接噴射により着火可能なリッチ領域を点火プラグ周辺に形成。燃焼室内の空燃比を敢えて不均一としつつ、リッチ領域を火種に周囲に拡散燃焼させることで、シリンダー全体の空燃比を限界まで下げようというのです。ただ、燃料噴射量=トルクですから、常にリーンバーンでは必要トルクは得られません。

ところが、燃費測定試験ではさしたるトルクは必要では無いために、リーンバーンを多用することが可能です。そのため、非現実的な高燃費値を記録することができました。もちろん、リアルワールドではより大きなトルクを必要としますから、常用領域ではストイキバーンを多用。リーンバーンとなるのは、ごく一部の低負荷域のみに限られました。つまり、実用上は大した燃費低減効果を得られなかったのです。

加えて、当時のリーンバーンには最大の欠陥がありました。それは、排ガス中の有害物質です。一般に、燃焼温度が高い状態ではNOxの発生が顕著となり、低い状態ではPMが多く発生します。空燃比を薄くしていくと、シリンダー内の酸素量は過剰となり、燃焼温度は上昇しますから、リーンバーンでは大量のNOxが発生したのです。

また、初期の直噴では、当時は直噴インジェクタの噴射圧力が不十分なため、燃料噴霧の微細化が不十分となり、気化せぬままに燃焼することで大量のススが生成されました。このススが、NOx吸蔵還元触媒に災いするため、これが上手く機能せず、更にそのススがインジェクタ及びエンジン内各部へ堆積。耐久性及び性能維持に深刻な問題を引き起こしたのです。

初期のリーンバーンエンジンは、懸案のNOx排出の問題を解決できず、排出ガス規制強化の中でこれをクリアできずに、退役を余儀なくされます。この頃のリーンバーンは、ちっともエコでは無かったのです。

圧縮工程と膨張行程の長さを変えて熱効率を高める。アトキンソンサイクルの発明。

マツダのユーノス800に続いて、ミラーサイクルを採用した初代プリウス。

根川大橋 (Negawa Ohashi), CC BY-SA 4.0, ウィキメディア・コモンズ経由で

同じ頃、話題になったエンジン技術がもう一つありました。それが、ミラーサイクルです。エンジンの熱効率を考えれば、1回の燃焼からより多くの運動エネルギーを引き出すために、圧縮行程より膨張行程を長く取るのが理想です。膨張行程を終えた下死点では、まだシリンダー圧力>>大気圧であり、燃焼時のエネルギーがまだまだ残存しているからです。これが排気損失で、全エネルギーの約2割がムダとなっています。ただ、レシプロエンジンの機構上、圧縮行程と膨張行程の長さを変えることは困難です。

そこで編み出されたのが、吸気バルブの遅閉じと早閉じ。吸気バルブのリフトタイミングを変化させ、圧縮行程を実質的に短くすることで、膨張行程を長くするというものです。こちらはアトキンソンサイクルと呼ばれ、熱効率改善に多いに力を発揮しました。初代プリウスは、低負荷域でこれを多いに活用し、実用燃費改善に繋げています。

ただ、エンジン設計自体は、全負荷時の通常サイクルを考慮せねばなりませんから、アトキンソンサイクル時の圧縮行程を短くするとなると、「排気量」は目減りし、圧縮比及び上死点圧力も相対的に低下します。つまり、アトキンソンサイクル時は大きなトルクを得られないのです。そのため、アトキンソンサイクルの応用は、低負荷域に限定する他ありませんでした。

当時は革新的技術であったアトキンソンサイクルですが、可変バルブタイミング(VVT)だけで容易に実現できるとなると、通常のエンジン制御に組み込まれていくこととなり、特記されることもなくなりました。現在では、多くの乗用車用ガソリンエンジンにて、バルブタイミング制御によるアトキンソンサイクルの導入が図られています。

アトキンソンサイクルの導入の目的は燃費向上、すなわち熱効率向上にあります。そもそも、この熱効率向上はエンジン技術開発の原点です。出力向上を図るにも、燃費向上を図るにも、何れにしてもムダを減じて燃焼エネルギーを可能な限り出力として取り出すことが、最上のセオリーであることは明らかです。

熱効率向上のセオリー。ロングストローク化と1シリンダー500ccによるモジュール化。

60.0mmx77.6mmという極端なロングストロークを採用している、ホンダ・S07B型エンジン。

Project kei, CC BY-SA 4.0, ウィキメディア・コモンズ経由で

ただ、アトキンソンサイクルは伝家の宝刀ではありません。エネルギー収支を改善するためには、あらゆる方策を講じる必要があります。ガソリンエンジンの熱効率は、たった3割。10Lのガソリンのうち、動力に変わるのはたった3L。7Lはムダに捨てられているのです。その主犯は、冷却損失。全エネルギーの約5割に達します。続いては、前述の排気損失。この他、吸気行程と圧縮工程でのポンピングロス、摩擦・摺動抵抗の機械損失がそれぞれ1割弱生じています。

冷却損失は、それは最大のムダ。ただ、エンジンを機械として維持するために、冷却は欠かせません。これを減じることが出来れば、同じキャパシティのエンジンから、より多くの出力とより優れた燃費が得られます。そこで重要となるのが、燃焼室の表面積です。高い燃焼温度に晒されるシリンダー壁面は、絶えず冷却せねばなりません。となると、可能な限り表面積を減じれば、冷却損失は低減され、熱効率も向上することとなります。

その答えが、ロングストローク化です。燃焼室の表面積はボアに依存します。これを減じつつ、同一排気量を確保するのなら、自然とストロークが長くなります。また、ロングストロークは一般に低回転志向に仕立てられます。エンジンは高回転で運転するほど機械損失が増加しますから、様々な面からも最適解なのです。もちろん、エンジン全体高やピストンスピードの限界から、過度のロングストローク化は禁物です。今は、1:1.2程がセオリーとされています。

一方、ボア値を決定するに際しては、火炎伝播速度を考慮に入れねばなりません。直噴エンジンで拡散燃焼を用いる場合、余りにボアが大きいとシリンダー周縁部まで充分燃焼が辿り着かぬまま圧力が低下するため、大量のススを生成することになるからです。つまり、ボア値にはある一定の成約があるのです。

これらを考慮すれば、シリンダー容積は小さくするべきです。しかし、同一排気量だとすると、気筒数が増えてしまいますが、機械損失はシリンダー数に比例します。6気筒よりも4気筒、4気筒よりも3気筒の方が、機械損失を減じることができるのです。

ある排気量に於ける、最小シリンダー数と最大のボア。そして、1.2程度のボアストローク比。こうして、辿り着いたのが、1シリンダー500ccという「黄金の方程式」です。この方程式の下に、すべてのシリンダーを共通設計とし、気筒数とターボの有無を組み合わせれば、多用なエンジンラインナップを構成できます。100ps級の直列3気筒から、600ps級のV型8気筒ターボまで、モジュール化によるエンジンラインナップが欧州ではスタンダードとなっています。

ターボエンジンの燃費が劣悪だったのは何故か。新たに活路を見出したターボ技術。

排気ガス中のエネルギーを回収して再利用するターボは、熱効率を改善する「排熱回収器」です。そう、実はターボには燃費向上の効能があるのです。2割にも達する排気損失を回収できるのですから、本来大いに熱効率改善を期待できるはずです。

ただ、ターボが燃費を改善するとは、にわかに信じられない方も多いでしょう。ターボが一世を風靡した、80年代末。ターボエンジンの燃費は極めて劣悪でした。何しろ、5km/L以下なんていう冗談みたいな燃費だったのです。当時のターボエンジン最大の課題は、デトネーション(異常燃焼)。高い過給圧を掛けると、圧縮行程中に混合気が自己着火してしまう現象です。デトネーションはエンジン自体を破壊しますから、絶対に許されません。そこで、当時は燃料を過剰に供給することで、シリンダー内で帰化する際の帰化潜熱で混合気・燃焼室を冷却。ムダを承知で自己着火を回避していました。「燃料冷却」と呼ぶこの手法こそ、劣悪な燃費の原因だったのです。

2000年代に入ると、環境適合性の観点から、燃費が劣悪なターボ搭載車はどんどん数を減らしていきます。しかし、ターボ技術は思わぬ分野で飛躍を遂げます。それが、ディーゼルエンジンです。ディーゼルエンジンは、シリンダー内に直接燃料噴射を行います。そのため、圧縮するのは空気のみ。つまり、ディーゼルエンジンでは、デトネーションを恐れる必要はありません。それ故、10:1近辺のガソリンエンジンより遥かに高い、15:1以上の圧縮比が可能です。過給圧を高めれば高めるだけ、どんどん熱効率を改善できるのです。

逆に言えば、同じ出力であれば、排気量そのものを小さくすることが可能です。こうして誕生したのが、ダウンサイジングコンセプトでした。大型トラックでは、その排気量・気筒数は、この20年間でほぼ半減されるに至っています。

ディーゼルエンジンの革新。コモンレール化を実現したピエゾ式インジェクタ。

ディーゼルエンジンがここまで一気に高効率化できたのは、コモンレール化のお蔭です。高圧燃料噴射を意味するコモンレール式ディーゼルエンジンは、後にガソリンエンジンに革命的変化をもたらすことになります。

ディーゼルエンジンで常にネックとなってきたのは、排ガスでした。特に、猛然と排出する真っ黒なススは、しばしば槍玉に挙げられました。出力を得ようと、過給圧を高めて大量の燃料を投じても、排ガスが汚くてはディーゼルエンジンに未来はありません。

ススやPMの正体は、燃えきらずに半生のまま残った噴霧燃料の「芯」です。つまり、ススの発生を抑えるには、噴霧される燃料粒径を小さくせねばなりません。そのためには、燃料噴射圧の超高圧化による噴霧燃料粒径の微細化が必要でした。そこで実用化されたのが、超高圧噴射・超高速動作が可能なピエゾ素子を利用した次世代インジェクタでした。燃料粒径の微細化によって完全燃焼を図り、PMの発生を抑制。さらに、このピエゾ式インジェクタの特性を生かし、1行程内に複数回(5〜6回)に分けて噴射することで、燃焼室温度の急激な上昇を抑え、NOxの生成を最小限に抑制しました。

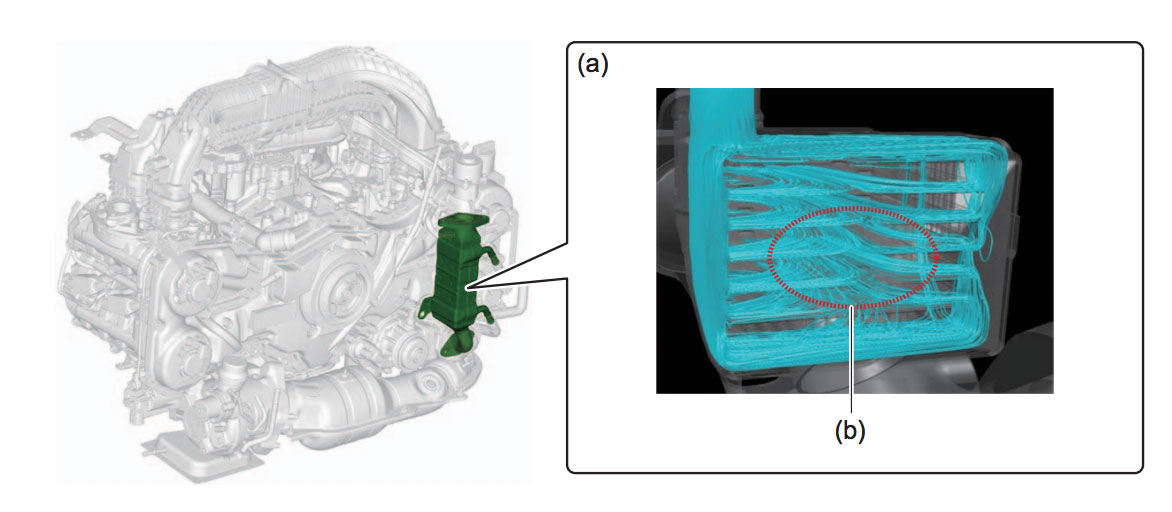

ただ、PMの発生を抑制すべく完全燃焼を目指すと、燃焼温度の上昇は避けられません。つまり、PMとNOxの削減は、相反するテーマなのです。それならば、そもそも燃焼室内の含有酸素量を減らせば良い、と考えられます。そこで導入されたのが、EGRです。

燃焼を終えた排気ガスは、酸素含有量が当然少なくなっています。シリンダー内に吸入する空気に排気ガスを混ぜれば、燃焼室内の酸素を減らすことが出来、燃焼温度を下げることができます。結果的に、NOxの生成を抑制することができるのです。ただ、熱い排気ガスでは意味がありません。そこで、冷却水により一旦冷却した排気ガスをシリンダー内に導入する、クールドEGRが導入されています。

ただ、これらを以てしても厳しい排気ガス規制には不十分でした。そこで導入されたのが、排気系に設けられた2つの「関所」です。DPRは、PMをマフラー内に設けたフィルタに収集し、段階的に燃焼させて強制処理。尿素SCRは、排気ガスに尿素水を噴霧してアンモニアを生成、NOxを反応させて水と窒素へ無害化します。今では、この両者を併用するのがセオリーとなっています。

ディーゼルエンジン技術のスピンオフ。革新的進化を遂げるガソリンエンジン。

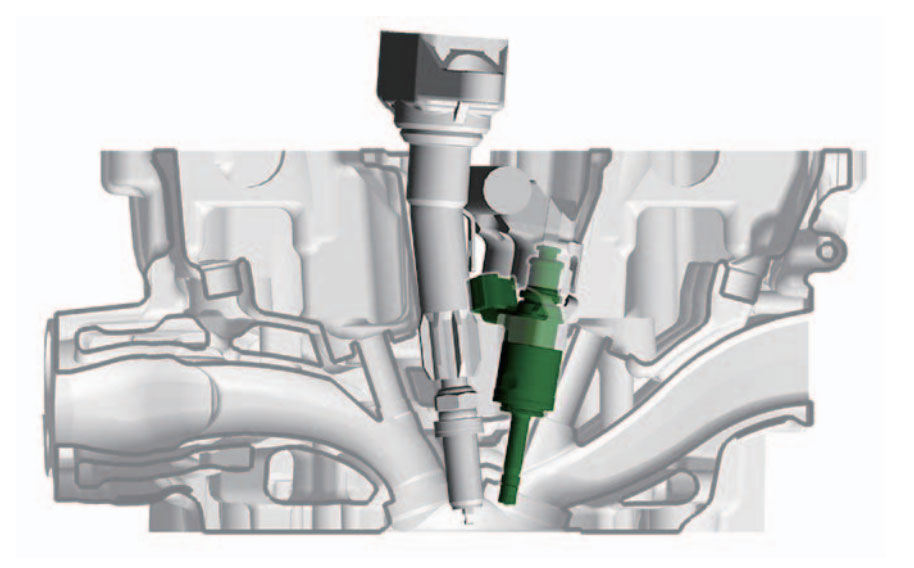

[上]CB18の直噴インジェクタ。[下]同EGRクーラー。

コモンレール化により急速に性能改善を果たしたディーゼルエンジンは、乗用車用エンジンとして欧州を中心に急速に普及。技術開発が一気に進展していきます。現在、世界を席巻する最新のダウンサイジングターボエンジンには、コモンレール式ディーゼルエンジンで培われた多くの技術が採用されています。

中でも、ピエゾ式インジェクタの威力は強力で、直噴ガソリンエンジンを劇的に進化させました。それを可能にしたのが、1行程内での複数回噴射です。圧縮工程でパイロット噴射を行うことで、圧縮工程での温度上昇を抑制。これにより、シリンダーの充填効率を高めているのです。

もちろん、噴霧量が少ないために自己着火条件には達せず、上死点圧力が高まってもデトネーションは発生しません。そのため、過給圧及び圧縮比の向上が可能です。これにより、熱効率の改善を図っています。もちろん、燃料粒径の微細化も図られているため、初期の直噴エンジンの様なススの発生も抑制されています。ターボエンジンの燃費が格段に進歩し、高燃費ツールとさえなったのには、こうした背景があったのです。

また、シリンダー内の渦の活用も、重要なテーマです。ポート噴射の場合、ガソリンと空気をしっかりと混ぜないと、より良い均質燃焼は実現できません。一方、直噴エンジンでは設計通りに空気とガソリンを「分布」させるのが理想です。そこでカギとなるのが、シリンダー内の「流れ」です。吸気ポートが流れ込んだ混合気は、渦を形成します。この渦を、どう管理するか。これは現代のエンジン技術でも、大変重要なファクターなのです。

ガソリンエンジンにはスロットルが存在するため、低負荷時の吸気行程では少なくないポンピングロスが発生します。もし、スロットルを無くすことが出来れば、効率は大いに向上することでしょう。一部では、バルブリフト量制御によるスロットルレスでの出力制御を実現していますが、効能が薄いのか、大々的に流行するには至っていません。

そもそも直噴エンジンであれば、低負荷時に必要とする燃料だけ正確に噴射可能ですから、ディーゼルエンジンのようにスロットル無しでの出力制御も可能なはずです。ところが、大量の空気中で少量のガソリンを燃焼させると、大量のNOxを生成してしまいます。もし、必要酸素量以上の空気をすべて排気ガスに置き換えられれば、スロットルを絞らずに出力制御が可能になります。そこで導入されたのが、クールドEGRです。現在では、スロットルはEGRバルブと共に高精度で制御され、理想的な酸素供給とポンピングロス低減を実現しています。