スバルショップ三河安城の最新情報。スバルヒストリー大幅増強!!「戦後の苦闘の歴史〜ふたたび大空へ〜」| 2016年6月30日更新

ニュース ピックアップ [ 特集記事 スバル スバリズム ]

2025年12月12日 スバル

2025年11月21日 クラブ・スバリズム

2025年09月25日 スバル

2025年09月24日 クラブ・スバリズム

2025年04月15日 クラブ・スバリズム

2024年11月24日 クラブ・スバリズム

2024年10月24日 クラブ・スバリズム

2024年09月09日 クラブ・スバリズム

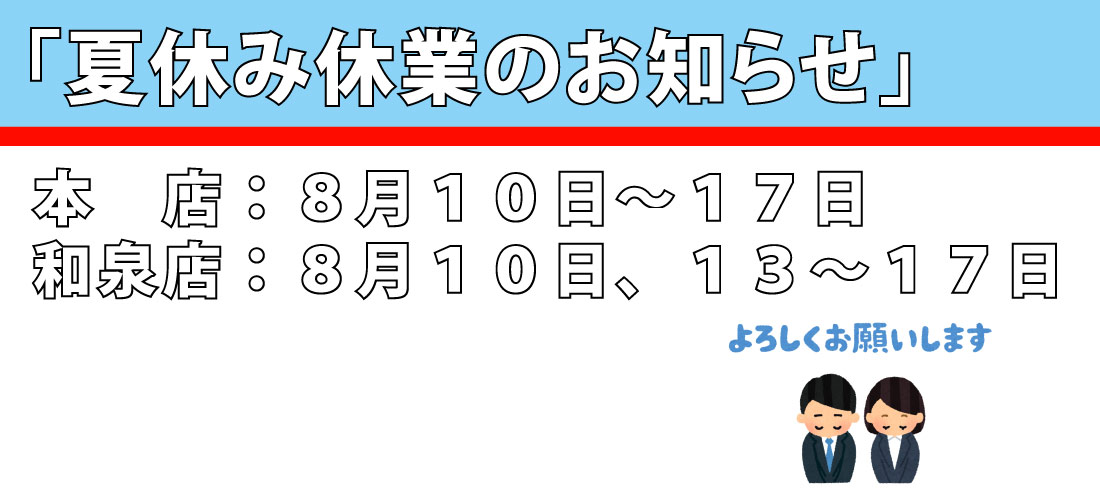

2024年08月18日 クラブ・スバリズム

2024年08月09日 クラブ・スバリズム

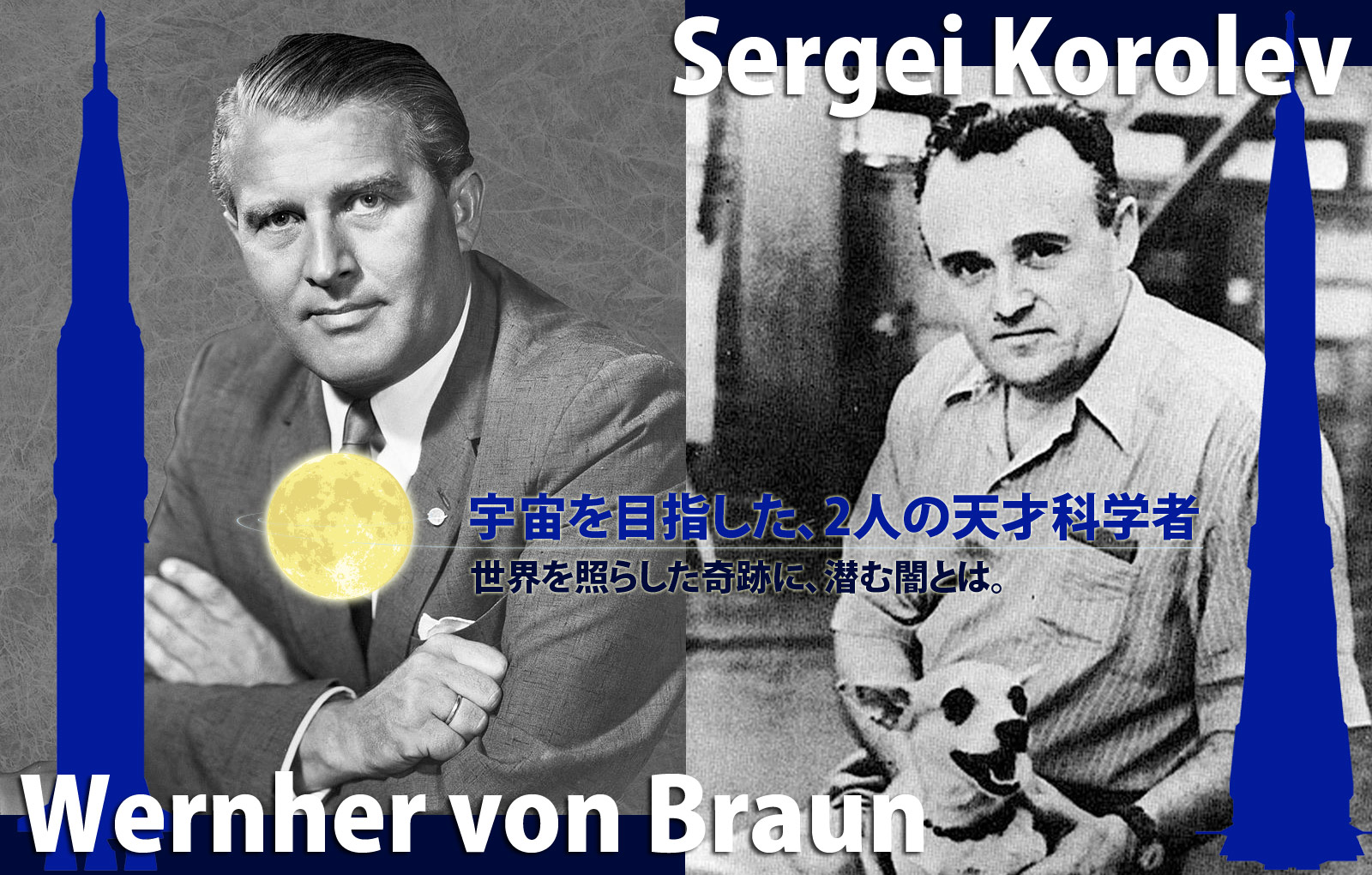

戦後の苦闘〜ふたたび大空へ〜

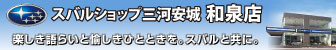

最後に空を飛んだ日〜国産ジェット戦闘機「橘花」の初飛行〜

「橘花」は大戦末期に初飛行した日本初のジェット戦闘攻撃機です。原型となるメッサーシュミット「Me262」の詳細資料を載せた潜水艦は、バシー海峡で撃沈。先回りで日本に届いた資料は、完成図面のみでした。

戦況打開の為に何としてもジェット機が欲しい海軍は、中島飛行機に試作を指示。あらゆる物資と最低限の技術資料さえ不足する中、 代替材料や小型化など苦心を重ねた技術者たちは、8月7日たった1回の初飛行に漕ぎ着けるのです。度重なる空襲を避けつつ、8月12日の再飛行では離陸に失敗。修復も叶わず、終戦を迎えます。この機体が、中島飛行機の最後の仕事となったのです。

敢え無く陽の目を見ることのなかったこの機体は、散り散りなった旧中島の各工場をひとつに結びつけるきっかけとなる、戦後初のジェット練習機「T-1」へと繋がっていくことになります。

栄光は今や昔。散り散りボロボロになる。〜12社に分割されての再出発〜

1945年8月15日、軍需大臣から第一軍需工廠長官に生産停止命令が下ります。8月17日、中島飛行機はその名を富士産業株式会社と改め、平和産業への転換の第一歩を記します。翌8月18日、知久平が東久邇内閣の軍需大臣に就任。同日、中島乙未平が社長に就任します。昭和20年、各工場は次の製品の製造許可を連合軍軍政部に申請し、許可されています。

1946年、日本国内では戦地からの引き上げが本格化したものの、本格的な戦後不況が訪れ、まだまだ復興の足掛かりさえ掴めない混沌のさなかにありました。この年の連合軍軍政部への製造許可申請は次のとおりです。スクーターやバスボデーなどに、富士重工の気配を感じ取ることができます。

歴史ある巨大財閥とともに、 GHQによる財閥解体の対象に中島飛行機が指定されたのは、1946年9月6日のことでした。1946年8月提出の新会社設立案が認可され、企業再建整備法による第二会社12社が発足しています。

再出発を図ったそれぞれの工場ですが、戦後賠償とGHQの日本弱体化政策で生産設備の多くは進駐軍に接収され、人員整理により従業員は4000人ほどまで減少していました。それでも、残された人々は何か仕事を探して食べていかねばなりません。

分割された各工場にて、残資材や廃棄された航空機を用いて様々なものが作られました。戦後流通したジュラルミンのお弁当箱や鍋もこうしたもののうちの一つです。太田工場ではリヤカー、三鷹工場では占領軍の食器、三島工場ではバリカンなど、日用品の生産まで手を出していることからも、その困窮ぶりが伺えます。

思いがけぬ大ヒットで窮地を脱する。〜ラビットスクーター〜

終戦直後、荒廃した富士産業の呑龍工場に1台のスクーターが持ち込まれました。米軍の落下傘部隊が使用していた「パウエル」という製品でした。この1台が、富士産業ひいては後の富士重工の運命を大きく左右することになります。

富士産業は、それまでの航空機開発・製造技術を戦後復興に活かすこと考えていました。当時、公共交通機関は戦災により完全に麻痺していました。しかし、復興の折には必ず人々の移動手段が必要となります。そこで計画されたのが、国産スクーター「ラビット」の開発だったのです。「ラビット」は小型のスクーターで、国内の経済性や道路事情を鑑みて造られていました。「ラビット」のタイヤに爆撃機「銀河」の尾輪を転用していたとも言われていますが、これは太田工場製の試作2号車まで。銀河の尾輪は溝のないタイプだったため、量産車には溝付の新品タイヤが用いられました。

1947年に発売された「ラビット」は爆発的な大ヒットとなり、国民の脚としてその後も改良を加えながら1968年まで生産が続くロングヒットとなりました。

日本初のフルモノコックボデーバスの開発〜百瀬晋六の登場〜

1945年秋、交通機関の主役たるバスの状況は惨憺たるものでした。そこで進駐軍からの払下げトラックに架装するバスボデーの設計が小泉工場で始まります。1946年秋には小泉ボディとして独立し、ボデーの製造を開始します。

海兵隊の水陸両用車をバスに改造する場合、船底やスクリューを撤去、素のフレーム状態に戻し、ここにジュラルミンをリベットで組み立てたボディを架装しました。特徴は、ボンネットを持たないキャブオーバー型となっていることで、ボンネット型よりも高いスペース効率を誇っており、好評を博したのです。バスボデー事業は順調に成長し、1955年には売上比の20%を占めるまでになります。

1949年10月、日本初のモノコックボディ・リアエンジンバス「ふじ号」完成。これまでのフレーム構造に対し、タマゴの殻のように外皮全体で強度を分散して負担するモノコック構造を採用していました。構造を単純化できるのでより軽量に仕上げられる一方、高度で複雑な強度計算が必要でしたが、ヒコーキ屋の彼らにはモノコック構造はお手の物。

ふじ号はバス技術の転換点となり、その後主流はリアエンジンへと移行していきます。設計を手掛けた百瀬晋六は1942年1月入社の技師で、この後に「P-1」「360」「1000」を設計することになる人物で、スバルの歴史には決して欠くことのできない存在です。

東京製作所を率いた中島良一の戦後。〜プリンス自動車の誕生〜

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1408673

プーさん。彼は皆からそう呼ばれていました。上下関係よりも自由な議論を重んじた中島飛行機の技師たちは上も下もなく、一丸となって開発に取り組んだのでした。中川良一は、1936年東京帝大工学部機械工学科卒業、同年中島飛行機に入社しています。

有望な若手にどんどんチャンスを与えていった中島飛行機らしく、20代にして「栄20型」以降の設計主任、「誉」設計主任を歴任しています。創業間もない中島飛行機には中々帝大卒業生は来ませんでした。吉田孝雄以降、徐々に入社が増えると、有能な彼らに大まかな設計を任せつつ、経験ある技師たちが組立図面や部品図面を起こす体制が組まれていました。

エンジン開発の中心が東京製作所に移ると、上司の新山春雄と共に杉並区荻窪に移り、そのまま終戦を迎えます。分社化によって誕生した富士精密工業の初代社長は新山であり、中川はエンジン屋として技術陣を牽引していきます。その後、たま自動車と合流してプリンス自動車となると、中川は技術担当役員としてR380などに代表される高性能車、同エンジンの開発を指揮していきます。

プリンスは1966年日産に吸収合併されてしまうのですが、新天地に於いても常務・専務をを歴任、また自動車技術会会長などを通じて日本の自動車技術の発展に貢献しています。

戦後、立川飛行機の技師たちが東京電気自動車という会社を設立し、「たま」というクルマの生産を開始します。社長にはブリヂストンの創業者石橋正二郎が就任。社名も「たま自動車」と変わります。朝鮮戦争が勃発すると、鉛が不足、急遽ガソリンエンジンへの転換を迫られます。

そこで、石橋が声を掛けたのが富士精密工業でした。たま自動車は、富士精密工業製エンジンを搭載した「プリンス」を発売。石橋は両者の合併を画策、ここにプリンス自動車が誕生します。プリンス自動車の技術陣は、富士重工の双子の兄弟であるとともにヒコーキ屋が主力たる自動車メーカーだったのです。

双子の兄弟の消滅。〜夢に投資しすぎた企業の敗北〜

日本の自動車産業の黎明期において、最も早く名声を確立したのがこのプリンス自動車でした。伝説は、やっと産声を上げたモータスポーツの世界でから生まれます。第1回日本グランプリに出場したプリンスはワークス活動禁止の申合せを愚直に守った結果、ものの見事に惨敗。

中川良一は、会長の石橋正二郎に雪辱を固く誓い、1964年の第2回日本グランプリに出場します。日本グランプリに向けて、プリンスが作り上げたのが、エンジンベイを200mm延長して、グロリアの6気筒エンジンを押し込んだ「スカイラインGT」でした。プリンスは、レースに勝つがために急遽100台を生産してまで、ホモロゲーションを取得します。

優勝確実と思われた「スカイラインGT」でしたが、その前に立ちはだかったのが急遽輸入された式場壮吉のポルシェ「904」でした。式場は予選で大クラッシュ!スタートの4分前にグリッドについた式場ですが、圧倒的な性能差を活かしてスタートで一気にトップに。7週目、激しいスライドをさせながら追いすがる生沢徹の「スカイラインGT」が、周回遅れに阻まれた式場をオーバーテイク。生沢はグランドスタンドにトップで通過。この瞬間、グランドスタンドは総立ち。ヨーロッパの一流スポーツカーを抜き去ったスカイラインは、一躍日本の期待の星となったのです。結局、レースは式場の独走優勝。再び敗北を喫します。

プリンス技術陣は、パイプフレーム構造のシャシーに新開発直列6気筒を搭載した、全く新たなレーシングプロトタイプ、「R380」の設計に着手。1965年の日本グランプリは休止となりますが、1966年に開催された第3回日本グランプリでは1-2フィニッシュを飾り、ついに雪辱を果たします。プリンスはモータスポーツ活動によって一躍名声を得たものの、技術偏重の経営姿勢や過剰な設備投資により経営状態は手の施しようがない程悪化していました。プリンスは命運尽きて、日産自動車に吸収合併となり、1966年8月1日その短い歴史を閉じます。

小惑星イトカワ。〜日本ロケット開発の父、糸川英夫博士〜

小惑星イトカワ。この名は、日本の宇宙開発の父とされる糸川英夫博士にちなんだものです。この小惑星に着陸探査を行なったのが「はやぶさ」。こちらは、糸川が若かりし頃に中島飛行機で隼の空力設計を行なったことにちなんでいます。

糸川英夫は、1912年東京で生まれました。当時、最難関として知られた東京帝国大学工学部航空学科を卒業。中島飛行機に入社し、九七戦、一式戦隼、二式戦鍾馗などの設計に携わります。1941年、退社。東京帝大第二工学部助教授に就任します。後輩エンジニアの育成に疲れてくると、今度はミサイル開発に夢中になっていくのでした。

そして、終戦。GHQは、航空機に関する研究・開発の一切を禁じましたから、糸川は人生の目的を見失ってしまいます。糸川が次に夢中になったのは音響工学でしたが、心はやはり航空機に置いてきたままでした。

1954年、糸川は東大生産技術研究所内に仲間とAVSA研究班を立ち上げます。太平洋を20分で横断する超音速ロケットを開発するプロジェクトでした。こうしたプロジェクトには、民間企業の強力が欠かせません。あちこち断られた結果、唯一協力を申し出たのが、富士精密工業でした。この後、ペンシルロケットで研究を開始して、一躍宇宙開発の牽引者となっていくのです。

Veni Vidi Vici〜ホンダ第一期F1活動を率いた中村良夫。〜

http://proxy.handle.net/10648/ab44b9bc-d0b4-102d-bcf8-003048976d84, CC BY-SA 3.0 nl,

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23255953

ホンダ第一期F-1活動の責任者、中村良夫は1942年9月、東京帝大工学部を繰り上げ卒業後に中島飛行機に入社。超大型重爆「富嶽」や陸軍キ201「火龍」の設計に携わっています。

戦後、日本内燃製造(後の東急くろがね工業)に転じたの後、1958年ホンダに入社。当時、本田宗一郎は四輪事業への参入を目論んでいました。しかし、オートバイメーカーの社内には四輪の経験のある者はおらず、入社後まもなく本田技術研究所の四輪開発の責任者に任じられます。中村良夫は「S500」や「T360」といった市販車の開発を主導する一方、本田宗一郎の命によりF-1参戦の責任者となったのです。

1964年7月のデビュー戦から参戦11戦目。標高2200mの高地にあるエルマノス・ロドリゲス・サーキットで開催される1965年の最終戦メキシコGP。中村良夫は、中島飛行機時代の経験を基に、高地に適応したセッティングを徹底的に研究。これが的中して予選セッションから絶好調。予選3番手につけたリッチー・ギンサーの駆るRA272は、スタートでトップを奪うとそのまま独走。ついに悲願の初優勝を遂げたのでした。

この時、中村良夫は本社へ「Veni Vidi Vici」(来た、見た、勝ったと言う意味のカエサルの戦勝報告)の一文を送信した逸話が今に語り継がれています。

二度と航空機を触らなかった男。〜天才設計者小山悌の戦後〜

パブリック・ドメイン, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8929625

日本を代表する航空機設計者と言えば、三菱の堀越二郎、川崎の土井武夫、そして中島飛行機の小山悌の3人が真っ先に挙げられるでしょう。特に、堀越二郎は近年映画化されるほどに、その名を知られています。

小山悌は、中島飛行機を代表する航空機設計者ですが、余り有名とは言えません。それは、堀越と土井が戦前の記録をもとに手記の執筆をしつつ、戦後の航空機設計にも大いに力を発揮しているのと対照的に、小山は二度と航空機に携わらぬままにその生涯を終えているからでしょう。一見、不思議にも思えるその後半生ですが、小山は戦後の日本に一体何を伝えたかったのでしょうか。

小山悌は1922年東北帝国大学に入学。航空機に興味はありませんでしたが、叔父と知久平の強い勧めもあって入社。フランス文学を趣味としていた小山は技術者の通訳をしつつ研鑽を重ね、陸軍機の設計の重鎮として数々の航空機の設計に携わっていきます。

代表作は、四式戦「疾風」。疾風は格闘戦にこだわらず、一撃離脱戦法を念頭に置いて防弾・速度などに着眼した、小山ならではの戦闘機でした。1944年後半から終戦までに約3,500機が生産されたものの、中島製の2,000ps級発動機のハ45(誉)の品質低下に伴うトラブルが頻発。ついに本領発揮は叶いませんでした。それでも、戦後の米軍の評価では最優秀戦闘機と評価されています。

小山は、岩手県の黒沢尻製作所所長となり終戦を迎えます。1952年、公職追放から解除されると岩手富士産業(現:イワフジ産業)の取締役に就任しますが、「日本の国力回復の基は、まず山林の開発であると思ったのです。また、私自身、そうした仕事が好きだったここともあるのでしょうが。」と、本人は林業に専念。小山は、他の多くの航空機技術者たちと違って、航空機開発に携わることを生涯拒み続けました。

小山は戦後、こう語っています。「われわれの設計した飛行機で、亡くなった方もたくさんあることを思うと、いまさらキ27がよかったとかキ84がどうだったと書く気にはなりません。」

日本人の夢が再び空を舞う。〜5人のサムライとYS-11〜

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19738816

1950年6月朝鮮戦争が勃発。いわゆる「朝鮮特需」によって、敗戦国日本は長く続いた戦後不況からついに脱却しました。GHQは東西冷戦を念頭に日本占領政策を一変。一転して、その独立と再軍備を急ぐことになります。1951年9月、サンフランシスコ講和条約が締結。日本の再独立によって、悲願である航空機製造や研究も解禁されました。

国内民間航空においては、1951年の日本航空を皮切りに、全日空、東亜国内航空の前身となる航空会社が相次いで発足し、本格的な民間航空の時代が到来します。かつての航空産業の復活を夢見て、国産航空機を求める声が次第に高まるのも無理もないことでした。

戦後の航空産業の復活の第一歩は、朝鮮戦争で使用される米軍機の整備・修理でした。1952年には、再軍備を目的として保安庁が創設、2年後にはいよいよ防衛庁・自衛隊が発足します。

1955年には、川崎航空機と新三菱重工業にて航空自衛隊向けの機体のライセンス生産が決定。いよいよ、日本の航空産業に復活の時が到来します。1956年に政府主導にて国産民間機計画がスタート。先行研究は新明和工業にて始まり、1957年5月には「財団法人輸送機設計研究協会(以下:輸研)」が東京大学内に設立され、本格的に小型旅客輸送機の開発が始まります。

輸研は、政府方針から日本の航空産業の総力が結集されるジョイントベンチャーとして発足しました。 航研の木村秀政を専務理事に、三菱から堀越二郎、川崎重工業から土井武夫、川西航空機から菊原静男、そして富士重工から太田稔が参加しました。伝説の技術者たちの姿を人々は「五人のサムライ」と呼びました。彼らは設計を終えると、後進に後を託し揃って輸研を去ります。

2年後の1962年8月30日、日本国民の期待を一心に受けた「YS-11」は見事に初飛行に成功。商業的には失敗に終わったYS-11ですが、改良を着々と重ねた機体は今でも現役で日本の空を飛び続けています。

再び動き出した時計の針。〜国産ジェット練習機「T-1」の初飛行〜

1952年、保安庁(後の自衛隊)が初等練習機50機の導入を決定。うち30機をライセンス生産にて国内調達する決定がなされます。悲願の航空産業への再参入へ向けて、富士工業、富士自動車工業、大宮富士工業、東京富士産業、宇都宮製作所の宇都宮車輛の5社は、1953年7月15日、航空機生産を事業目的とした新会社「富士重工業株式会社」を設立。9月、新会社を含めた6社が合併契約書に調印。1955年4月1日、富士重工業が5社を吸収合併して正式に発足します。

1953年、富士重工の提案する米国ビーチ・エアクラフト社の「T-34A」の採用が決定。航空機メーカーとして再びその道を歩み始めます。

日本の航空産業がYS-11の開発へ向けて動き始めるより少し前の1955年8月23日、防衛庁が中等練習機の国内開発を決定して、仕様案を提出しました。1956年3月までに公募に応じたのは、次の3つの計画案でした。川崎航空機の「T1K1」、新明和工業の「T1S1」、そして富士重工の「T1F1」。

富士重工の「T1F1」は、機種にエアインテークを配した機体に、後退翼を採用する意欲的な設計であり、高い機動性が期待されたために、7月11日防衛庁は富士重工案の「T1F1」の採用を決定します。それから18ヶ月。初代社長北賢治の「社運を賭して完成させる」との決意表明を受けて、中島飛行機の技師であった内藤子生(やすお)を設計主任として、有能な技術者を総動員して全力が開発に取り組みました。1957年11月、「T-1A」の初号機が多くの関係者に見守られる中、無事にロールアウト。翌1958年1月19日午前11時、滑走を開始した「T-1A」はわずか300mで離陸。美しい銀翼を輝かせながら、一直線に空に舞い上がります。「T-1A」の初飛行は大成功でした。

この「T-1」には、中島飛行機の名残が随所に強く感じられます。主翼の翼型の設計は艦上偵察機「彩雲」のそれを範としており、胴体は「橘花」の面影が感じられるおむすび型が採用されていました。そして、この「T-1」の初飛行を行なったのは、「橘花」の初飛行パイロットでもあった高岡迪でした。

1945年8月7日の最初で最後の初飛行から13年。中島飛行機の人々は、あらゆる危機に晒されながらも再びここに立ち上がり、あの時諦めた国産ジェット機の夢をここに結実させたのです。この「T-1A」、それから実に半世紀に渡ってその任にあたり、最終飛行は2006年3月3日のことでした。