スバルショップ三河安城の最新情報。スバルのヒストリー 第3部〜初代レガシィ誕生へ。生存をかけた暗中模索。〜| 2018年1月24日更新

ニュース ピックアップ [ スバリズム スバル ]

2025年12月12日 スバル

2025年11月21日 クラブ・スバリズム

2025年09月25日 スバル

2025年09月24日 クラブ・スバリズム

2025年04月15日 クラブ・スバリズム

2024年11月24日 クラブ・スバリズム

2024年10月24日 クラブ・スバリズム

2024年09月09日 クラブ・スバリズム

2024年08月18日 クラブ・スバリズム

2024年08月09日 クラブ・スバリズム

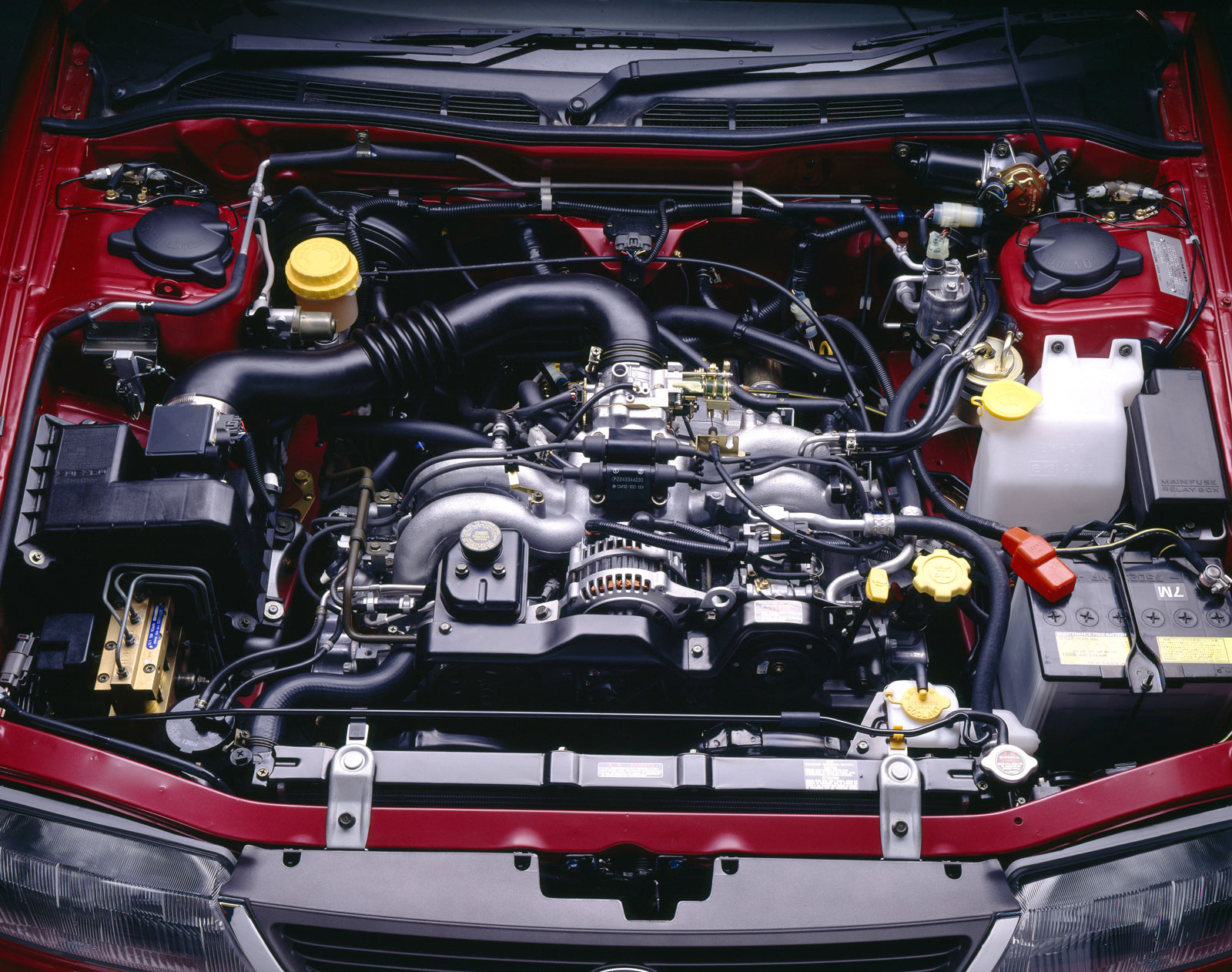

スバルの技術開発史 〜初代レガシィ誕生へ。生存をかけた暗中模索。〜

シンメトリカルレイアウトとFF方式。それは百瀬の模範解答。

スバル360の開発において、そもそもRRが選ばれたのは、百瀬が等速ジョイントとパッケージングの面からRRにこだわったためでした。

RR方式に決定した後、さらに百瀬がこだわったのが、左右のドライブシャフト長が最大限長くなるように、デフを左右の中心に置くことでした。

この時代、部品精度はまだまだ高くなく、左右でドライブシャフト長が違うことで発生する振動を押さえ込むことは難しかったため、等速ジョイントの課題がないRRとはいえ百瀬はその点にこだわったのでした。

スバル360では等速ジョイントの懸念からRR方式を選択した百瀬でしたが、RR方式では風の影響を受けやすく、かといってFR方式では客室スペースが犠牲になる上に振動を抑えるのがかなり困難であったため、普通車の計画であるA-5ではFF方式を強く推し、結果としてFF方式を選択することになりました。

FF方式を選んだことによって最も重要なのは、操舵と駆動を兼ねるフロントアクスル周りの設計でした。等速ジョイントの問題をなるべく回避するためには、スバル360の時に百瀬が主張したとおり、デフを中心において左右のドライブシャフト長を最大限とり、ジョイントの負担を減らすことが必要だったのです。

現在のFF車では、横置きでデフも片側に寄っていますが、これはジョイント技術の進化のたまもので、1970年代以降にヨーロッパで広く普及し始めるのがやっとであり、この時点では選択できませんでした。

FF方式への最適解、水平対向エンジンの採用。

FF方式ではフロント荷重を稼ぐことが必要なため、フロントオーバーハングにエンジンを搭載するのは前提でした。

その上で百瀬は、オーバーハングをなるべく短くしたいとも考えており、直列4気筒縦置きでは長すぎ、直列4気筒横置き(モーリス・ミニと同じ)では構造が複雑で好ましくはなかったため、水平対向が選ばれることになりました。

一説には、当時乗用車に参入しようとしていた富士重工として、他社とは違うクルマを作るように百瀬に指示があったと言い、百瀬がフランス車のシトロエンDS19に傾倒していたのも、FF方式を選択した要因であったと言われています。後にスバル1000のクレイモデルの隣には常にDS19が置かれていたということからも、その傾倒具合がうかがえます。

初の水平対向FF試作車A-5は、ドライブシャフトの異常振動に悩まされることになります。この異常振動は「ゆさゆさ振動」と呼ばれ、スバル1000発売寸前まで開発陣はこの異常振動と闘いました。

FF方式の悪癖「ゆさゆさ振動」に打ち勝つ。

スバル1000発表直前にダブルオフセットジョイント(DOJ)の開発に成功、ゆさゆさ振動に打ち勝つことができました。

その時の様子を、当時開発に携わっていた影山夙はこう述べています。

「世界で初めて造られたDOJを、スバル1000に組み込んで走ったときは、もう真夜中でしてね、星がとっても美しい夜だったのです。それで結果はわれわれが予想した通り上々で、すぐ百瀬本部長のところへ飛んでいって「本部長、非常に良好です。クルマが止まっていて、宇宙が回っているようです」って言ったら、「そうかっ」と喜んで駆けつけてくれましたよ。」

パッケージング最優先できわめて合理的につくられたスバル1000は1965年10月、発表されました。この時点で水平対向縦置きFFは「合理的思考」の結果だったのです。

「4WD=オフロード」という世間の先入観。それは、泥沼への入り口だった。

1965年10月、スバル1000の発表と前後して、世界初の4輪駆動乗用車であるジェンセン・FFが発表されました。スバル開発陣の間でもスバル1000の4WD化が検討されましたが、FF方式すら一般的でないのに4WDの需要は見込めないとして開発はされませんでした。

その6年後に登場したスバル初の4WDは、走破性のある乗用車がほしいというニーズから生まれたff-1 1300Gバン4WDでした。乗用4WDなどという考えが一般的でなかったため、ユーザーはジープのように坂を上ったり、水の中に入ったりすることがあったといいます。本来は走行安定性や運動性が4WD化の目的でしたが、乗ってもらわないと伝わらないため、階段を上がったり、ジャンプしたり派手なアピールをするしかなかったと景山は語っています。

4WDらしさを強調するあまり、スバルユーザーは走破性を求めてレオーネを買い求めるようになっていきました。不幸にもこれがフルタイム化を阻害してしまうのです。

百瀬イズムを完全放棄した、初代レオーネ。それは、混迷のはじまり。

1971年に2ドアが発表された、初代レオーネ。

アメリカナイズされたデザインは、スバル1000の基本メカニズムを引き継いだ上で大きくなった車体に対して車高は低く室内は狭くなっていて、1000の低いウエストラインと全面カーブドグラスによる明るい室内、低く短いフロントオーバーハングが残らず影を潜めており、スバル1000の志が失われたと失望する声も多くありました。

この頃、対米輸出をにらみ、アメリカでの販売を考えるとアメリカナイズは仕方ない面もありましたが、スバル1000での合理設計が顧客に受け入れられず、その評判を覆すために加飾が過ぎたきらいもありました。

レオーネでは、水平対向自体を見直す声もあったようですが、新たな投資が出来ないために、水平対向が使われ続けました。1975年9月にEPAが76MY車両を対象に行った燃費試験において、燃費全米一の記録を達成したSEEC-T搭載のレオーネを国内に投入したことで、レオーネの売り上げは伸びていくことになります。

どんどん時代に取り残されていく、スバル。

1979年登場の2代目では、スバル1000を振りかえるように低いノーズと大きなグラスエリアで登場しましたが、すでに初代レオーネで1,600ccまで拡大されたEA-71エンジンは、著しいオーバースクエア(ボア>ストローク)エンジンになってしまっていました。

水平対向エンジンは、ボアアップは容易でも横方向への大きさに制約があるために、ストロークアップは難しかったのです。その結果、広く薄い燃焼室となり、異常燃焼の危険にさらされることになりました。ビッグボアの高圧縮比エンジンの場合、点火プラグによる着火以外にプラグから最も遠い位置付近での混合器の自然発火の危険性が高かったのです。

自然発火は異常燃焼に繋がります。異常燃焼を防ぐためには燃焼室の形状をコンパクトにして、スキッシュエリアを設けるという手がありましたが、吸排気の効率も同時に上げなければ本格的な効果は得られません。旧態依然のウェッジヘッド2バルブであるEA型エンジンは限界に近づいていたのです。

初の乗用4WD車としてWRCに参戦!しかし、話題をアウディ・クワトロにかき消される。

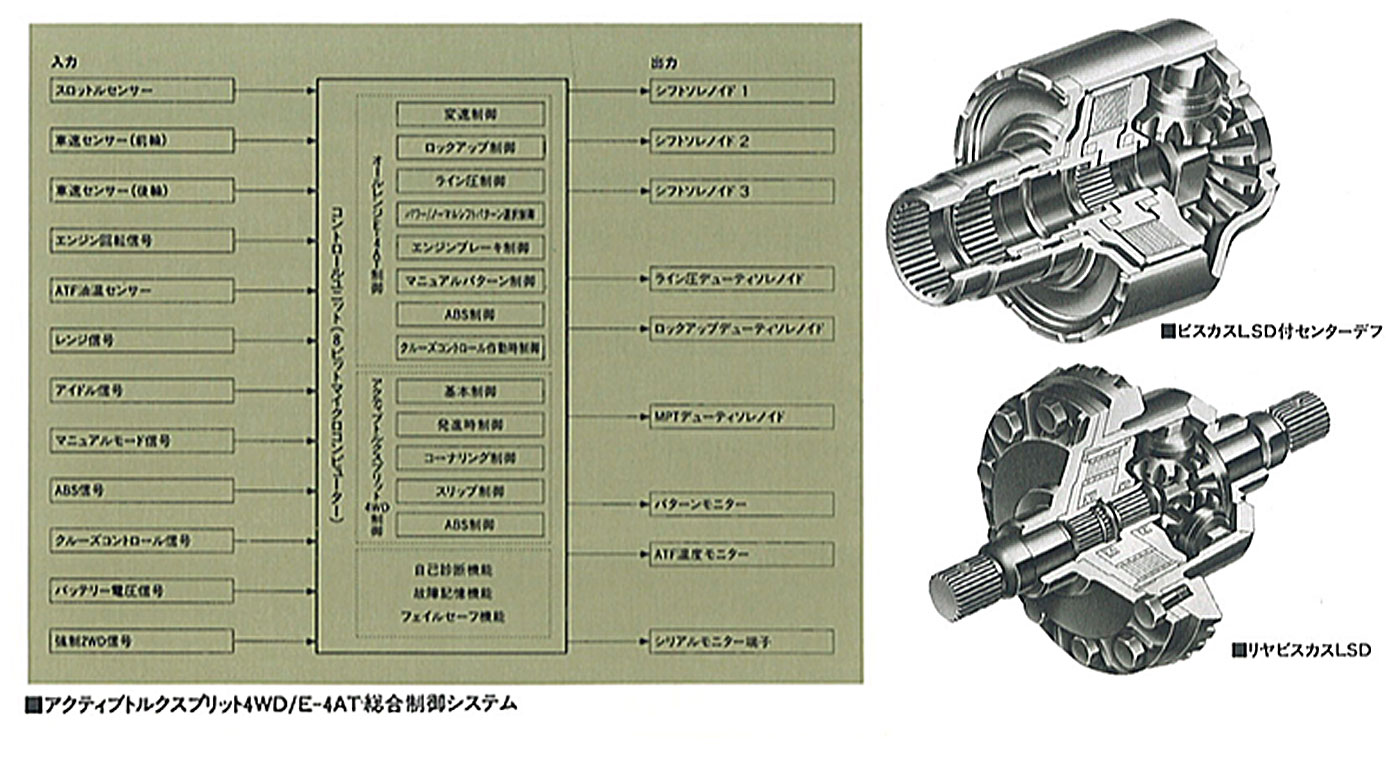

1975年1月にレオーネ4WDセダンが登場、これをきっかけに国内各社が4WDをラインナップするようになりました。1980年にレオーネがWRCに乗用4WDとして世界初参戦しますが、翌年デビューしたアウディ・クワトロがフルタイム4WDの威力を見せつけ、フルタイム4WDがにわかに注目を浴びます。

しかし、走破性をアピールし乗用4WDを引っ張ってきたスバルの首脳陣は、「FFで走っていて、走れなくなったら切り替えるのがいい。そうすれば、効果がはっきり分かるし、いつもフルタイムで走っていたのではロスが多い」という見解だったため、フルタイム化に後れを取ることになります。

1981年、世界初のATトランスファー「MP-T」をレオーネに搭載しますが、日本初のセンターデフ付きフルタイム4WDは、1985年のファミリアに先を越されてしまいました。

追いかけるようにセンターデフ&デフロック付きフルタイム4WDを搭載したレオーネRX/Ⅱが1986年にデビューします。

時代は高速4WD乗用車全盛期に突入していました。

初代ジャスティの成功と、時代遅れの水平対向エンジン。

当時、FFや4WDは時代の流れに合った方式でしたが、引き続き水平対向エンジンを選ぶか否か?スバルは岐路に立たされていました。

スバル1000のときは縦置き水平対向により、広い室内空間を確保することが出来ましたが、横置きFF車に対しては、もう優位性はなくなっていました。

また、排気ガス規制によって等長等爆レイアウトは失われ、水平対向の持ち味が薄くなっている状況で、このまま水平対向を選ぶのか?という迷いもありました。

そのスバルの迷いを表すようなクルマがジャスティです。直列3気筒横置きFFという、当時リッターカーとしてはポピュラーなレイアウトを持ち登場しました。ジャスティは市場で受け入れられ、一定の評価を得るのです。

「ポスト・レオーネ」は、水平対向を選ぶか否か?そこからスタートしたのでした。

「ポスト・レオーネ」とは何か?

「ポスト・レオーネ」への動きは1983年頃から始まっていました。

当時、エンジン部門に所属していた山田は、「このクルマ(3代目レオーネ)に頼っていたら、会社は大変なことになってしまう」「次まで待っていられる時間はない」といてもたってもいられずに陰でコソコソ新エンジンの検討を始めました。

また、桂田勝(3代目レガシィ主管)が1983年に車体研究実験部主査となり、スバルのクルマはどうあるべきかを部下に考えさせていました。実験部門で議論を重ねた結果、「レオーネの次のクルマは走りを徹底的に磨こう」という結論に至りました。

この2つの動きが、「ポスト・レオーネ」へと繋がっていきます。山田は商品開発部に所属していた伊藤健(2代目インプレッサ主管)に新エンジンの吸気系検討を依頼し、伊藤はレオーネから一新したレイアウトを考えることになります。

「ポスト・レオーネ」の正式開発は1985年7月にスタートしますが、その前の2年間で、レガシィの基本的な考えが磨かれていくのです。メンバーは「気持ちのよい走りができるクルマを作りたい」という思いで共通していました。

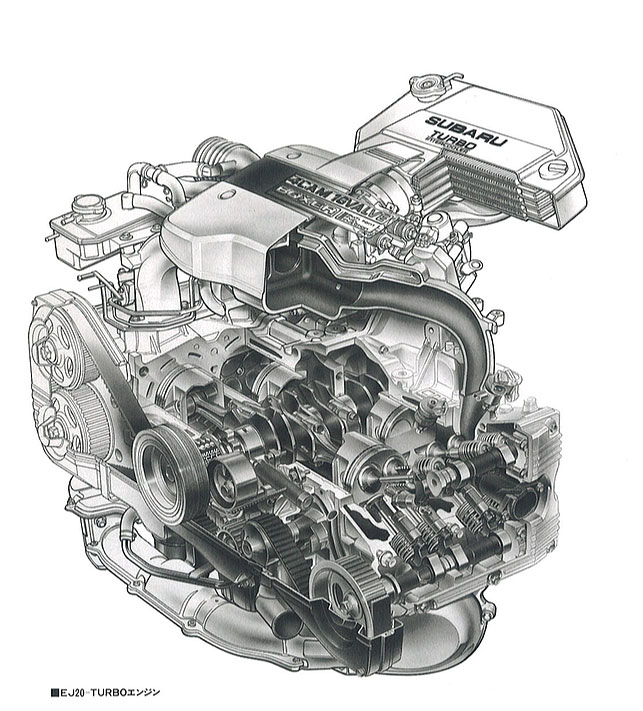

気持ちのいい走りが出来るエンジン:水平対向エンジン

「気持ちの良い走りができるクルマ」に向けて全てを白紙に戻して考え、「気持ちの良い走りができるエンジン」をとことん考えた結果、水平対向エンジンが選ばれました。

選ばれた理由として、水平対向縦置きでは直4横置きと違うメリットが2点ありました。

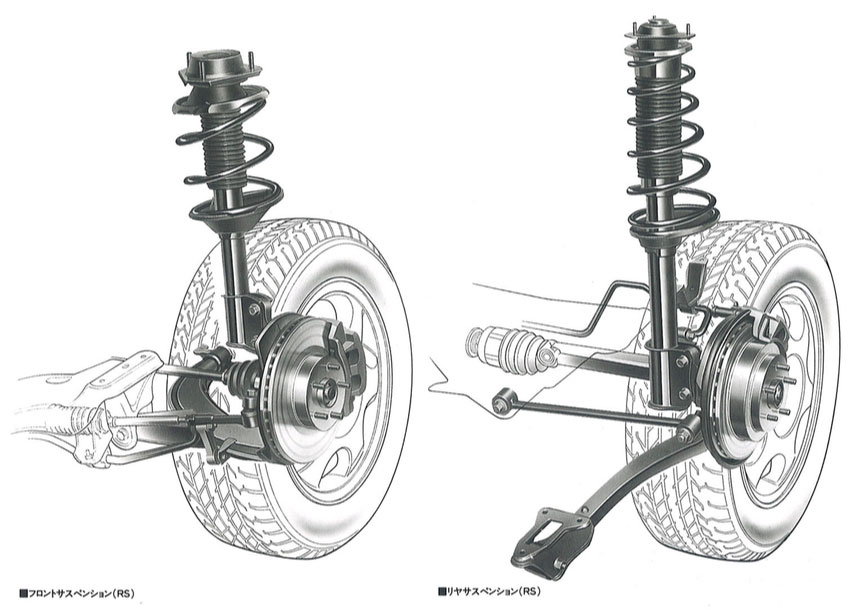

・左右のサスペンションを結ぶクロスメンバが最適配置できる

横置きFFでは、左右のサスペンションの根元を結ぼうとすると、エンジン本体に干渉するが、水平対向縦置きでは、トランスミッションとの干渉になるので、より理想的な位置に配置できる。

・エンジンの剛性が高く、振動が少ない。

エンジンマウントを固めにセッティングできるため操縦性を高めながらも乗り心地には影響を与えずに済む。

・駆動系全体が振動する4WDでも振動対策が容易。

技術的蓄積という面もありましたが、レガシィは「気持ちの良い走り」のために水平対向を選んだのです。

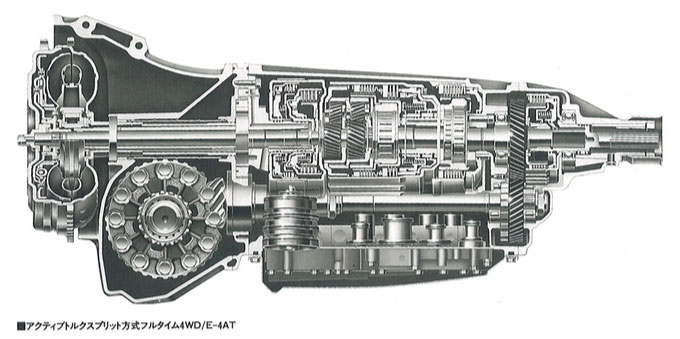

「ポスト・レオーネ」は、乗用4WDを前提。

FFを前提として開発していたレオーネでは、前輪荷重を稼ぐためにフロントにスペアタイヤを搭載し、4WD仕様はリアの車高を高くしてスペースを稼いでプロペラシャフトやデフを押し込む必要がありました。フロントのポジティブ・キャンバーが強かったこともあり、アンダーステアがつきまといました。

レオーネも2代目後半になると、4WDによって選ばれるようになってきており、伊藤は山田の依頼に対し、乗用4WD前提でレイアウトを検討しました。その上で運動性能を確保するためにジオメトリーの自由度が高く、横剛性の高いデュアルリンク式ストラットを伊藤は提案しました。

このように、「ポスト・レオーネ」は新型水平対向縦置き4WDが前提となって開発が進んでいきました。

1985年7月、「ポスト・レオーネ」は正式開発となります。このとき、桂田の働きかけがきっかけで、縦割りかつ技術主導だった車両開発が、プロジェクトチーム制に変わったことで、開発はこれまでと一変します。

目標として、「クラス・ナンバーワンのクルマをつくる」ということが掲げられました。

世界一の走りを実現せよ。

桂田は、走りのレベルアップのために開発をリードしていました。

「レガシィの"走り"をどこにも負けないレベルにするために、まず強いエンジンとそれに負けない足回り、そしてドライバーズカーにふさわしいドライバー周りの人間工学を徹底的に鍛えました。特に"走りの質"は、サスペンションで決まると言っても過言ではありません。(中略)スバルがどこにも負けない走りを実現するために必要なことは、社内状況やクルマのレベルを考えると、大きく二つあると考えました。ひとつは、志の高さ。もう一つは、個人の力に委ねることです。」

と桂田は語っています。

志の高さについて桂田が行ったことは、設計においては全てをトップクラスにすることでした。

たとえば、サスペンションの基本となる4項目(ストローク、横剛性、摩擦力、ジオメトリー変化)は世界トップを狙い、サスストロークも当時メルセデス・ベンツが200mmなのに対し最小200mmを確保するなどしました。

「なにがなんでもトップを狙った」桂田は、画期的な手法を取り入れます。

桂田が取った手法が、「チューナー個人の"シリカン"の勝負」に持ち込むことでした。桂田はこう述べます。

テスターの評価能力以上のクルマは絶対にできあがりませんし、評価する場所のレベルを超えたクルマは出来ません。そこで私は、スバルでトップレベルのテスターを使いました。システムでつくる大企業にスバルが勝てるのは、個人の勝負にすることだと考えました。

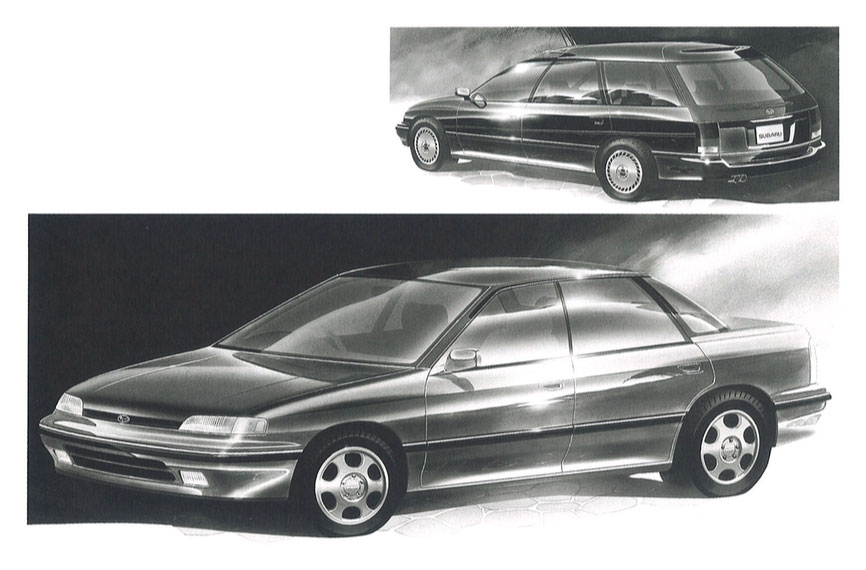

初代レガシィの誕生。

白羽の矢が立ったのが辰巳英治(現:STI)でした。辰巳は日本ダートラ選手権に参加するだけでなく、理論にも詳しい人間として、桂田に信頼されていました。

また、テストの場としてテストコースではなく、あえて公道を選んだのも桂田の意思が強く働いていました。日本の高速道路、山岳道路をはじめ、高速連続走行(200km/h)の為にアウトバーン、荒れた路面のハイウェイとして北米のフリーウェイ、凍結路の走破性、低μ路における発止や加速の状況は北極圏まで実験車を持ち込んで試験を行いました。

辰巳は、剛性にこだわりました。操縦安定性と乗り心地を両立させるためには、高い剛性が必要だったからです。

「操舵のヒステリシスを小さくすること。サスペンションの各部に存在するフリクションを極限まで小さくして、路面からの力による動きに忠実に反応する足を作りたかったんです。」

こう語る辰巳は、一般的なドライバーの感覚を思い浮かべながら操縦安定性、乗り心地、騒音という相反する項目を一つずつ確認し、各部署に対応を依頼して回りました。

こうして辰巳の手により世界中でテスト走行を行い、辰巳の感性によってまとめ上げられたレガシィは、「気持ちのよい走りができるクルマ」となりました。

スバルのクルマづくりを一新したレガシィは、このようにして生まれたのです。