スバルショップ三河安城の最新情報。2代目BRZ、試乗車カウントダウン企画第1弾。〜ピュアスポーツの定義と歴史を辿る〜| 2021年8月7日更新

ニュース ピックアップ [ BRZ ]

2025年11月21日 スバル

2025年09月19日 スバル

2024年08月04日 スバル

2022年06月07日 スバル

2021年09月24日 スバル

2021年09月18日 スバル

2021年08月28日 スバル

2021年08月07日 スバル

2021年04月09日 スバル

2021年03月25日 スバル

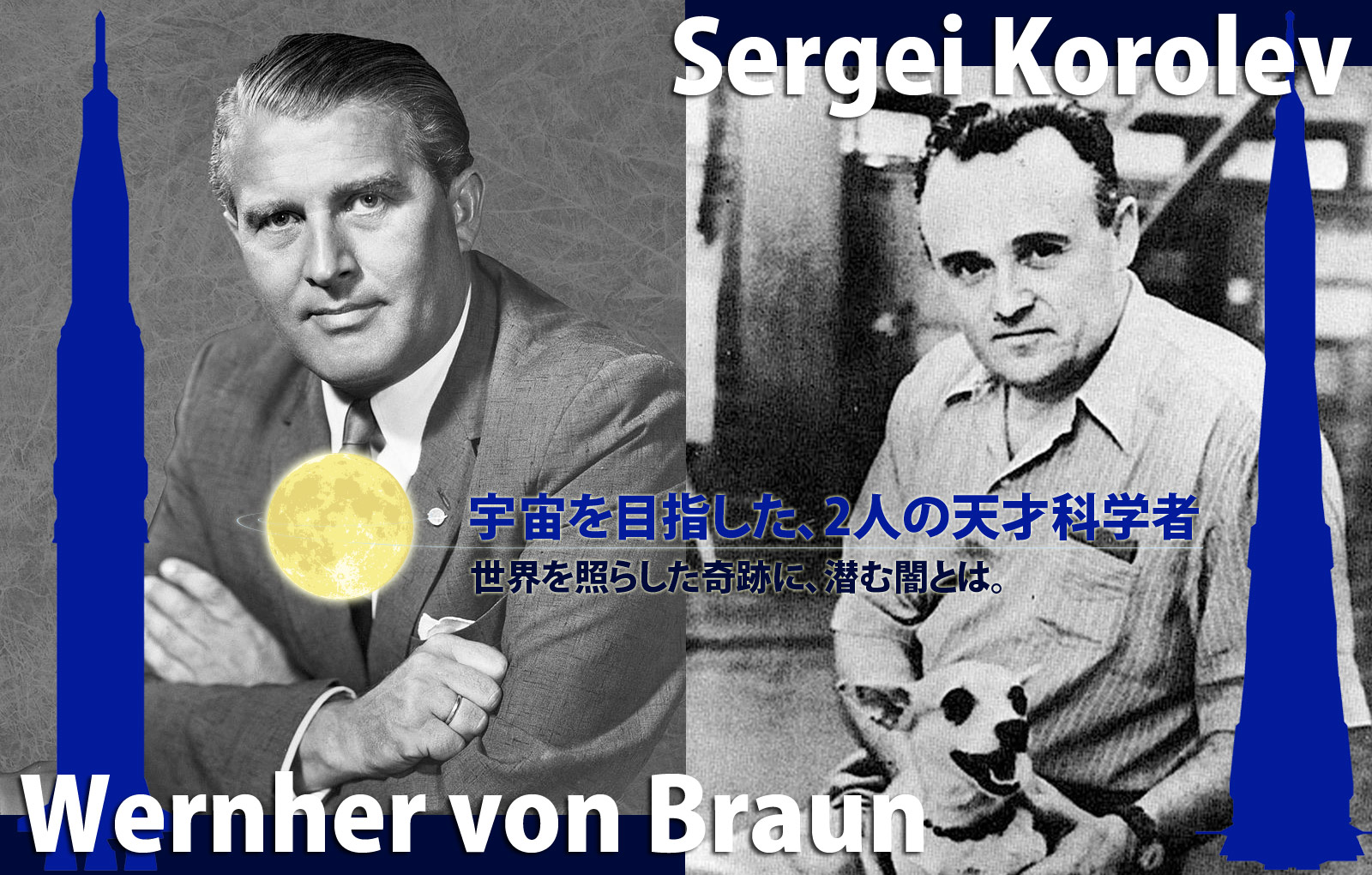

2代目へ進化を遂げた、ピュアスポーツカー・BRZ/86。そもそもピュアスポーツとは何か?

2021年、2代目へ進化を遂げるBRZ/86。これにより、世界でも貴重なピュアスポーツカーの系譜が受け継がれていくことになります。誰でも買えるピュアスポーツカー。それは、クルマを愛する人なら、誰しもが求めるゼイタクな存在。そして、自動車の文化的発展に、欠くべからざる絶対的な存在でもあります。

エンジンの鼓動を右足に感じ、手のひらで舐めるように路面を味わい、トラクションをお尻に感じる。マン・マシンは絶妙な調律により、完全に一体化。まるで、自らの肉体の如く、ヒラヒラとコーナーを駆け抜けていくのです。ジリジリとするような焦燥感と、興奮の坩堝にのめり込むように、全身に沸き立つアドレナリン。右足を踏みつけたくなる衝動と、自らを留めおく理性の全面戦争。すべてが興奮と快感の真っ只中にあって、忘れられない爽快感に包み込まれていくのです。

クルマを愛する者ならば、一度は経験すべき、愛すべき心の葛藤。それは、300psにしがみつく恐怖ではなく、サーキットでコンマ1秒を削るための悩みでもありません。ピュアスポーツが志向するのは、絶対的なパフォーマンスやリザルトではなく、興奮と快感といった直感的な感覚の世界なのです。

ピュアスポーツの原点は、戦後の英国・バックヤードビルダーの造る自製レーシングカーにあり。

ピュアスポーツの源流は、英国にあります。英国には、かつてバックヤードビルダーと呼ばれるガレージが数多く存在していました。農家の裏納屋が、彼らの夢工場。情熱ある若者たちがここに集い、自ら思い思いに図面を引いては、オリジナルマシンを作り上げていました。戦後間もなく、BRM、クーパー、ロータス、ローラ、ブラバム、マクラーレンなど、名だたるレーシングカーコンストラクターが次々と誕生していきます。

これらバックヤードビルダーに共通していたのは、彼らが手掛けるのはシャシーだけで、エンジンはオーナー自らが調達せねばならなかったことです。コヴェントリー・クライマックスが、エンジンビルダーの代表格。バックヤードビルダーたちは、各々シャシー設計に工夫をこらし、これら市販エンジンから多くのポテンシャルを引き出すことに腐心します。

こうした傾向は、独仏伊のメーカーチームとは全く対象的でした。特に、エンツォ・フェラーリは象徴的でしょう。エンツォにとって、自動車とはエンジンそのものであり、シャシーはあくまで「添え物」だったのですから。

1960年代のF1は、急速に台頭するバックヤードビルダーたちが主役。ミッドシップやモノコック構造、ダウンフォースなど、数々の新技術を先んじて導入。非力なエンジンながら、タイトルを総ナメにします。次いで、スポーツカーレースにも進出。欧州では小型軽量な直列4気筒DOHCを、米国では大型ビッグトルクのV8OHVを積み、多くのレースで活躍します。

手頃な価格で入手できる市販シャシーは、多くの若者たちの情熱に火を点けます。彼らは市販シャシーのチューニングを手始めに、さらに改造まで手掛けるようになり、遂には自らコンストラクターを立ち上げ、歴史に名を刻んでいくことになるのです。そこには、フランク・ウィリアムズやケン・ティレル、ギ・リジェ、ピーター・ザウバー、ジム・ホール、ロジャー・ペンスキーなど錚々たる名が刻まれています。

ポルシェ・550と、ポルシェ・356の間。ロータス・エリートが、ピュアスポーツの原点

[左]コースを駆け抜ける、ロータス・セブン。今もお馴染みの姿。Harry Pot / Anefo, CC0, via Wikimedia Commons

[右]シンプルなクーペボディのロータス・エリート。Lothar Spurzem, CC BY-SA 2.0 DE, via Wikimedia Commons

お手製シャシーに、市販エンジンを搭載する。この方程式は、市販スポーツカーへと波及していきます。

その先鞭をつけたのが、ロータスです。コーリン・チャップマンが仲間とともに創設したロータスは、自らのレース活動の資金を賄うべく、市販レーシングカー「マーク6」の販売を始めます。と言っても、組み立てはユーザーが行わねばなりませんでした。これは、キット販売と呼ばれる手法で、ユーザー自らが組み立てを行う代わりに、スクラップからエンジンを拾ってくれば、安価にレーシングカーを手に入れることができたのです。

これに続いて、ロータスが1957年に販売したのが、かの有名な「ロータス・セブン」です。同じくキット販売のこのモデルは、サーキットまで自走してレースを楽しむことを目的としたモデル。クラブマンレーサーと呼ばれるもので、スポーツカーとは根本的に異なる出自のもので、ナンバー付きのレーシングカーと言えるものでした。

同年、ロータスは初のスポーツカー「エリート」を発売します。世界初のFRP製モノコックを採用したクーペボディで、車重はたった585kg。エンジンは、コヴェントリー・クライマックス製1.2L直列4気筒SOHC。軽量なウェイトを活かし、高い運動性能と卓越した操縦性を実現していました。エリートは、ルマン24時間でクラス優勝を飾るなど、レーシングシーンでも活躍を演じます。

一方、ポルシェは1954年に「550」を誕生させています。それまでの356とは全く違う、走りに特化した極めてシンプルな仕立て。車重はたった590kgで、エンジンは1.5L水平対向4気筒。そのまま、スポーツカー世界選手権に出場できる公道走行可能なレーシングカーとして誕生しています。

ピュアスポーツの原型は、ロータス・エリートにあると言えるでしょう。純スポーツカーの356と、純レーシングスポーツカーの550の、ちょうど中間に位置するロータス・エリート。走りに特化するために、徹底的にシンプルな仕立て。パワーは無くとも、軽量なボディで、卓越した操縦性と高い運動性能を実現する。レースには出場できるけれど、決して純レーシングカーではない。そして、何より「誰でも買える」こと。これこそが、ピュアスポーツの真髄であり、レシピでもあります。

[左]ポルシェが最初に手掛けたスポーツカー、356。すべての近代的スポーツカーの基準となった。Alf van Beem, CC0, via Wikimedia Commons

[右]ポルシェ・550。ジェームス・ディーンが事故死したことで、よく知られている。Kirill Borisenko, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

レーシングカーの急激な性能上昇に伴って、スポーツカーの独立独歩が始まる。

1960年代前半、レーシングカーとスポーツカーの境界線は依然として極めて曖昧でした。ところが、安価な米国製V8OHVを搭載したレーシングスポーツカーが欧州に「逆輸入」され、タイヤの性能が改善されると、その性能は急激な上昇を始めます。こうなると、素人の手に負えるものではなく、両者はようやく袂を分かち別々の道を歩み始めます。

1960年代後半は、スポーツカーレーシングの黄金期。ルマンを頂点に、フェラーリ、フォード、ポルシェが三つ巴の戦いを繰り広げていました。4LV12のフェラーリと、7LV8のフォード。これに対抗したのが、3L水平対向8気筒を搭載しつつも、車重たった660kgのポルシェ「908」。パワーウェイトレシオでは同等の908は、しばしば拮抗した闘いを繰り広げ、1969年のルマンではフォード・GTを"たった120m"まで追い詰めることに成功します。

ポルシェは550以来、軽量ライトウェイト路線を貫いてきました。1966年の906は、たった2Lの水平対向6気筒。1967年の907は、水平対向8気筒ながら、たった2.2L。それでも、その軽量さを生かして、ツイスティなタルガ・フローリオやニュルブルクリンクでは大活躍を演じます。そして、1969年。ポルシェは重大な決断を行います。5L水平対向12気筒を搭載する「917」を発表。それまでのライトウェイト路線に分かれを告げ、フェラーリ、フォードと同じ土俵に駆け上がったのです。その一方、タルガ・フローリオやヒルクライムイベントなどの公道レースには、軽量な908スパイダーを選択し続け、多くの成功を収めます。その後、908スパイダーはプライベータの手に渡り、1970年代末に至るまで長らく活躍を続けます。

軽量・シンプルで、優れた操縦性を実現し、安価で扱いやすい908スパイダー。コーナリングスピードを高く保ち、狭いトルクバンドを外さず、コーナー出口でしっかりトラクションを掛けていく。速く走れるかどうかは、クルマではなく、ドライバーの腕次第。908スパイダーは、純レーシングスポーツカーでありがなら、ピュアスポーツカーの一つの理想形でもあります。

ピュアスポーツの源流は、サーキットからターマックラリーへ。WRCの産声。

1970年代後半に至ると、ターボチャージャーの出現によって、自動車性能に劇的な性能向上の余地が生まれます。1974年のルマンでは、ターボを搭載した911RSRが、プロトタイプカーを相手に総合2位を獲得。大きな可能性を示していました。

一方、シチリア島で開催されてきた公道レース・タルガ・フローリオは、安全上の懸念から1973年を以て世界選手権を外され、1977年には中止。この後、ピュアスポーツカーに大きな影響を与えたのが、代わって盛んに開催されるようになった、ターマックラリーです。一般公道を封鎖し、区間タイムを競うラリーは、人々の生活に密接しており、大変な人気を集めるようになります。1973年には、初めて世界ラリー選手権(WRC)が成立。その人気はさらに加速。多くのメーカーが参戦を開始します。

黎明期のWRCを席巻したのは美しいスポーツクーペ、アルピーヌ・A110です。1961年に発売されたA110は、鋼製バックボーンフレームにFRP製ボディを組み合わせ、ルノー製直列4気筒を搭載。誕生10年目にして、活躍のフィールドを得たのです。続いて、1974年にはWRC専用に開発された、ランチア・ストラトスが登場します。ディーノのV6エンジンをミッドシップに搭載し、鋼管スペースフレームとFRP製ボディを組み合わせたストラトスは、抜群の操縦性を発揮。WRCを席巻します。

ターマックラリーのフィールドは、ピュアスポーツの主戦場たるワインディングロードそのもの。そのため、WRCに参戦するモデルは、ピュアスポーツカーと密接に結び付いていきます。フォード・エスコートやフィアット・131は完全なる大衆車ながら、競技ベースモデルを設定し、WRCに参戦。多くの勝利を獲得します。大衆車ベースのラリーベースモデルは、貴重なピュアスポーツとして重宝されることになります。

ところが、グループBがWRCの主役を担う1980年代に、様相は一変します。グループBは、姿カタチこそベースモデルの「面影」を残していても、中身は完全なスペースフレームで、その成り立ちはレーシングカーそのもの。500psに達するターボエンジンを搭載し、先進的な4輪駆動システムを採用。恐ろしく危険なスピードを発揮します。

こうなっては、完全なベツモノ。ピュアスポーツカーは、次第に存在感を小さくしていきます。

ポルシェでないポルシェが、全米大ヒット。スポーツカーは高級高性能路線へ。

[左]User Minesweeper on en.wikipedia, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons [右]Famartin, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

ピュアスポーツカーが完全に市場を失う最大の要因となったのが、米国市場です。

ポルシェは、1975年に「924」を発表します。量産車の部品を大量に流用し、エンジンをフロントに搭載した924は、「ポルシェにあるまじきポルシェ」として、欧州のファンから凄まじい反感を買うことになります。ところが、この924は、米国市場で大ヒットするのです。お洒落でハイクラスなクーペとして、若い女性から熱烈な支持を得たのです。

スポーツカーが米国市場を意識するならば、米国市場の趣向に合わせねばなりません。当時の米国市場は、世界随一の市場。メーカーがそれを無視することは、経営上絶対にあり得ません。しかし、米国市場は最も特殊な市場でもありました。その最大の理由は、道路環境にあります。北米大陸には、ワインディングと呼べる場所が殆ど無いのです。優れた操縦性を味わう機会が無いのですから、走りに特化したピュアスポーツカーなど、米国では全く価値はないのです。

もし、米国市場を意識するのなら、スポーツカーに米国なりの価値を与えねばなりません。その答えが、ポルシェ・924でした。ピュアでないプレミアムなスポーツカーが、彼らの答えだったのです。しかも、それが大成功を収めてしまうのです。こうして、スポーツカーは変遷を余儀なくされます。

人々の羨望を集めるスタイリングと、人々を魅了する美しいエンジン音。オーナーが愛でたくなる、仕立ての良いインテリア。そして、鮮烈なパフォーマンスと、度肝を抜く絶対性能。1980年代に描かれたスポーツカーの理想像は、究極的性能を持つGTであるスーパーカーと瓜二つでした。こうして、欧州製スポーツカーはシンプル・軽量という絶対的信条を捨て去り、高級・高性能路線を突き進んでいくことになります。

ライトウェイトスポーツの象徴的存在であったポルシェは、1967年に911Rを登場させます。800kgまで軽量化されたボディに、210psまで引き上げられたエンジンを搭載。シンプル・軽量を信条とした手法は、ピュアスポーツの真髄そのもの。911Rは痛烈な動力性能を発揮し、ターマックラリーを中心に大きな成功を収めます。ところが、1974年には米国市場を強く意識した930型が登場。ライトウェイト・ピュアスポーツ路線からの大転換を図ります。1975年にはターボを登場させ、ポルシェはこの後高級・高性能路線を歩んでいくことになります。

欧州を志向するピュアスポーツカーと、米国を意識したスポーツクーペ。

こうした流れに一人抗ったのが、ようやくスポーツカーをまともに作れるようになった日本でした。

2度のオイルショックを克服した日本は好景気の波に乗り、円安を足がかりに世界各地に輸出攻勢を掛けていきます。マツダは1978年に、924を強く意識した初代RX-7を米国市場に投入。1985年には、初代の弱点を克服した2代目RX-7を投入。こちらも順調に成功を収めます。元気が満々に満ちた1980年代末の日本のメーカーは、数多くのスポーツカーを次々に登場させます。その数は、枚挙に暇がないほど。それはそれは、本当にゼイタクな日々だったと言えるでしょう。クーペまで含めれば、その数はさらに膨れ上がります。

躍進に次ぐ躍進を遂げる日本のメーカーが成功を夢見ていたのは、世界最大の自動車市場である米国です。ところが、日本メーカーが掲げる自動車の理想像は米国にはなく、欧州にありました。山間地域の多い日本は、直線と交差点だけの米国より、ワイディングの多い欧州に学ぶことが多かったのです。ガソリンをがぶ飲みするビックブロックよりも、小型軽量高効率DOHCエンジンの方が、日本人の性に合っていたのでしょう。勿論、狭隘な道路が多いという事情も、強く欧州を意識させたのかも知れません。

こうして、欧州を強く意識したモデルを、米国市場を主戦場に販売する、という日本メーカーの不思議な方程式が完成します。ただ、スポーツカーだけは例外でした。欧州に範をとったスポーツカーは、米国では全く受け入れられなかったのです。

1980年代末、快進撃を続けていた日産は、打倒欧州製グループAマシンを至上命題に掲げたスカイラインGT-Rを国内専用としつつ、クーペとしての魅力を最大化した300ZX(国内名:フェアレディZ)、240SX(同:180SX・シルビア)を米国市場に投入しています。国内では1.8L、2.0Lターボをメインとした180SXを、米国には2.4LNAをメインとした240SXを投入したのは、日米の趣向の違いをそのまま象徴的に示しています。

米国市場で重視されたのは、太いトルクと広いトルクバンドによるクーペとしての爽快さと、ハイクラスモデルとしての快適性でした。日本市場で重視された、キビキビとしたハンドリングと優れたドライバビリティは、彼らにとって寧ろ好ましいものではなかったのです。