2021年投入のEVは、既存モデルのEV版。 [2016年05月25日更新]

ニュース ピックアップ [ モーターショー スバル ソルテラ ]

衝撃のニュース満載!!東京オートサロン2026開...

2026年01月10日 スバル

スバルが、東京オートサロン2026出展概要を発表...

2025年12月26日 スバル

スバルBEV戦略に大異変!「2025方針」を徹底...

2025年12月12日 スバル

Japan Mobility Show 2025...

2025年10月29日 スバル

Japan Mobility Show 2025...

2025年10月30日 スバル

スバル内部に大変化??「Japan Mobili...

2025年10月20日 スバル

スバルがBEV第3弾を発表!その戦略を大分析。...

2025年08月09日 スバル

NYショーに、新型アウトバック、新型ソルテラ、新...

2025年04月17日 スバル

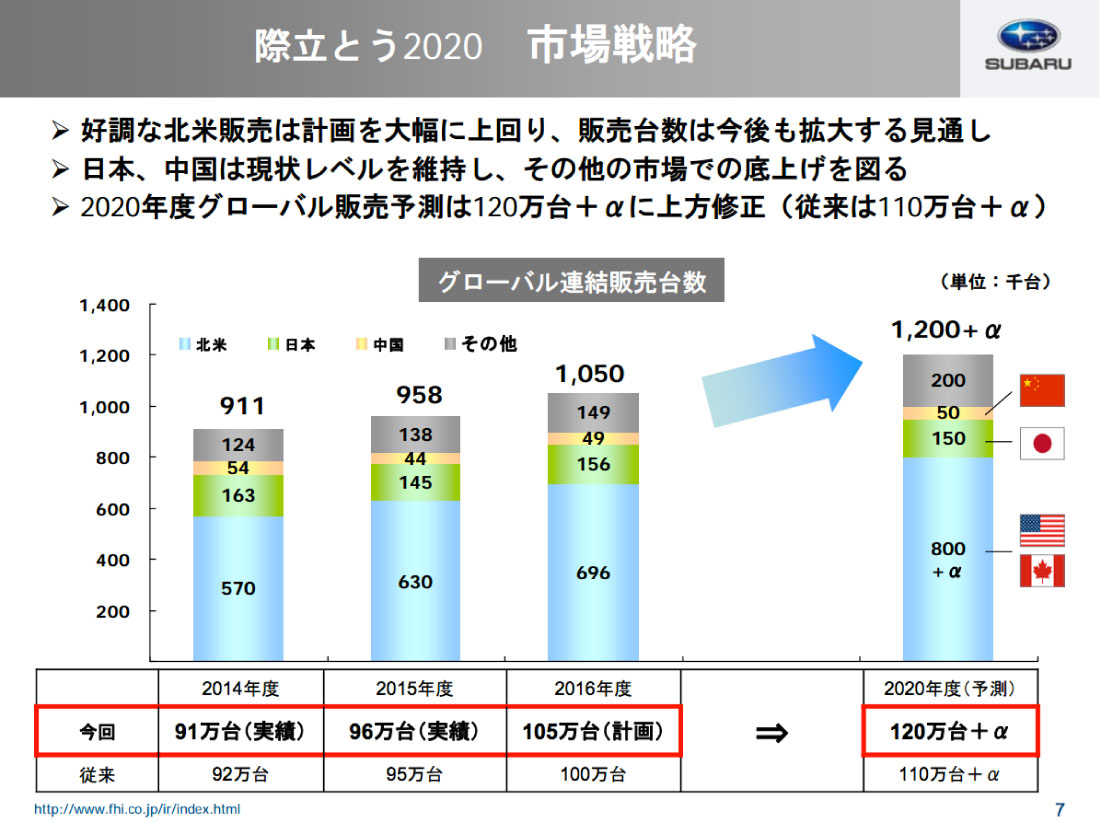

グローバル生産台数は100万台を突破。目標台数を120万台+αへと上方修正。

まず、SIA(スバル・オブ・インディアナ・オートモーティブ)で行なっていたトヨタ「カムリ」の受託生産が5月末で終了。7月には、SIAで北米向け「アウトバック」の生産が開始されます。これによって、グローバル生産台数は103万台に到達。ここ数年の懸案事項であった米国での「タマ不足」の解消が見込まれます。国内でも同様に納期も短縮が期待できるでしょう。

順調な業績見通しによって、110万台+αとされた「際立とう2020」における最終目標台数も、10万台を上乗せした120万台+αに変更されます。際立とう2020では、販売台数の伸長を第一義としていません。個性の際立つ存在感のある、強いスバルブランドを構築することを目的としています。ただ、計画が順調に推移しているのは間違いありません。

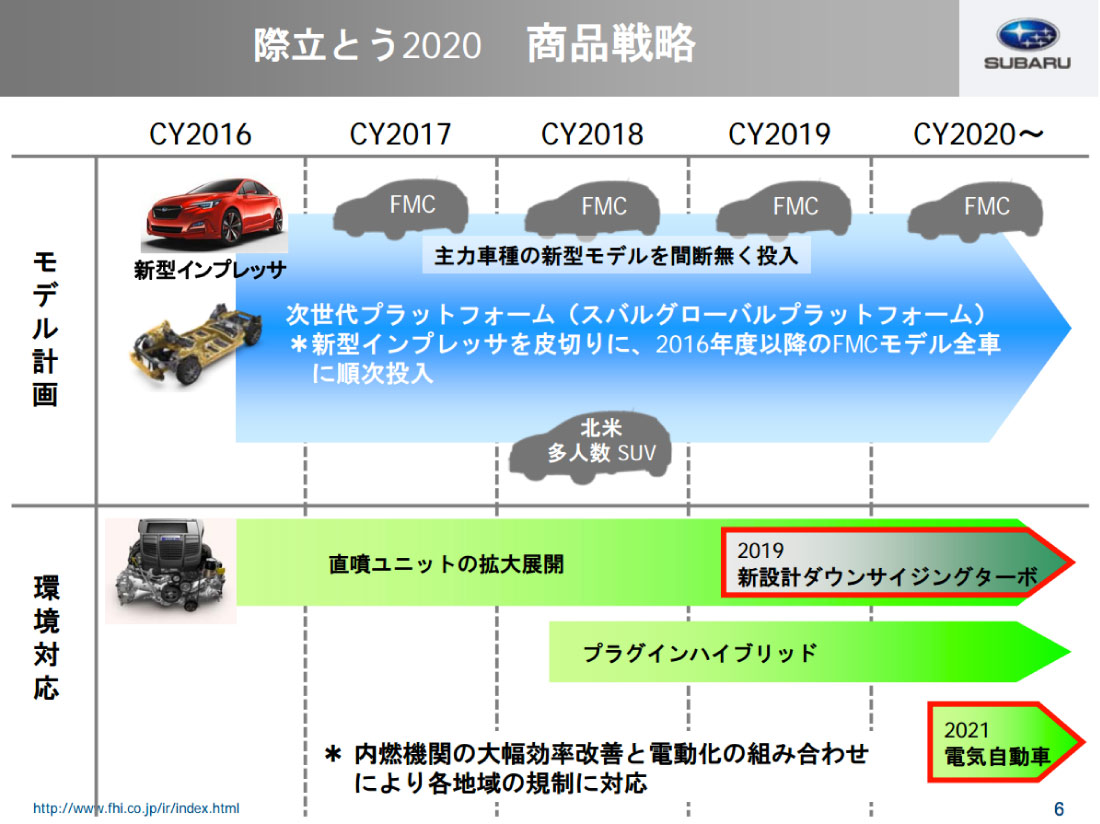

さらに明らかになった、2016年以降の新型車投入計画。

今回の決算発表の中で、新型車投入計画も明らかにされました。2016年のインプレッサの発表以降、1年に1モデル以上の新型モデルの投入が計画されています。2017年初夏にXV、2018年初にフォレスター、2019年秋にレヴォーグ、2020年初めにレガシィがフルモデルチェンジするスケジュールが想定されます。

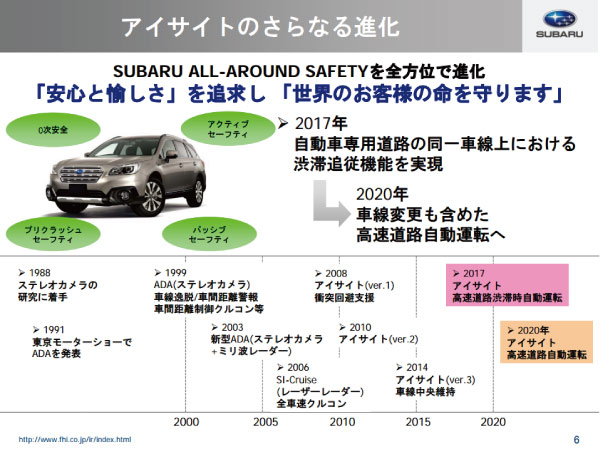

この発表にアイサイトのスケジュールを重ねてみましょう。現在発表されている限りでは、高速道路渋滞時自動運転が2017年、高速道路自動運転は2020年の予定です。

タイヤの偏平率が高いレヴォーグは自動運転機能とのマッチングが高いようで、車線中央維持機能はレヴォーグ(とWRX S4)にのみ搭載されています。右ハンドル仕様のみで、輸出量が限定されるのもメリットと考えられているようです。その流れから見る限り、2017年に登場するレヴォーグの後期型に次期アイサイトが搭載されるのが自然でしょう。

[2018年2月3日追記]予定通り、2017年にver3.5にあたる次世代アイサイトのツーリングアシストを後期型レヴォーグ/S4に搭載。ここまでのスケジュールは、順調に進行しているようです。ただ、一部で報道されているように、ver4の開発が難航しているようです。場合によっては、2019年発表の次期レヴォーグ/S4にはver3.5が継続搭載されるかも知れません。その場合、次期アイサイトであるver4の投入は後期型が登場する2020年までズレ込む可能性もあります。

2020年には、レガシィのフルモデルチェンジとインプレッサの後期型の発表が予想される他、次期レヴォーグの発売時期がズレこむ可能性も考えられます。自動運転となれば、地図の参照が必須となりますから、いずれにしても国内のみの先行販売となるでしょう。

[2018年2月3日追記]単なるルートデータに留まらず、車線や道路状況を含めたビッグデータが必要となる自動運転用の地図データ。スバルは、ユーザの同意の上でアイサイトが取得した動画データを収集することを構想していたようです。次期アイサイトの動向はスバルファンのみならず、気になるとろこでしょう。

今回の発表を見る限りにおいて、BRZやエクシーガの入る隙間は無いように思われます。産業機器部門を廃止してまでエンジニアを確保せざるを得ないスバルにおいて、必ずしも必須ではないこの2モデルの将来は明るくないように思われます。

[2018年2月3日追記]居場所を失ったエクシーガは、モデル廃止となりました。それと同時に発表されたのが、北米専売大型3列SUV「アセント」です。マツダCX-8が望外の好調となっているのですから、スバルも国内投入を真剣に検討しているかも知れません。欲しい!と思っている方のラブコールが、スバルを動かすかも知れません。意外にも、次期BRZは存在するようです。アイドリングストップが新搭載となるものの、プラットフォームやドライブトレインはキャリーオーバーで、スキンチェンジに近いモデルチェンジのようです。

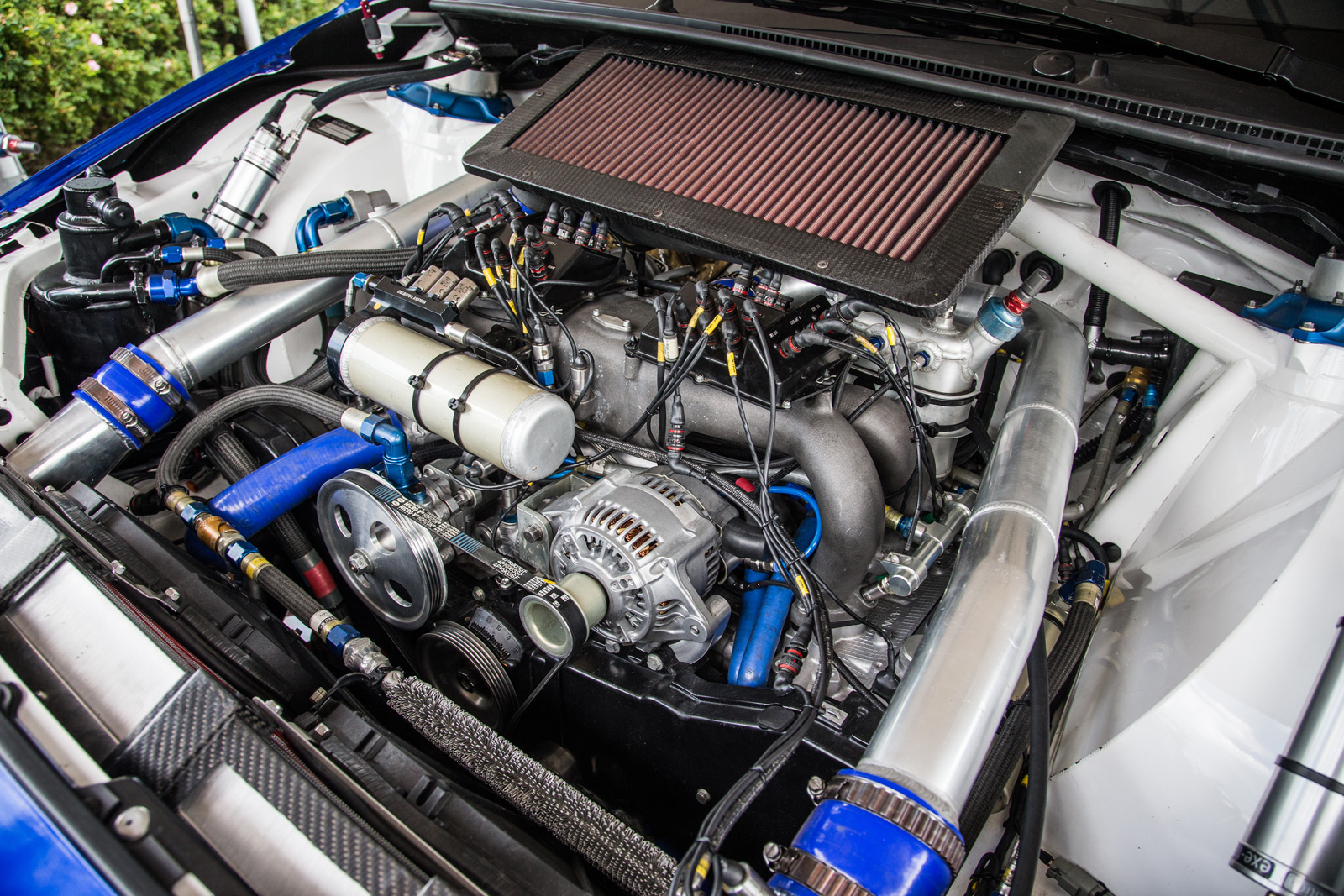

新設計ダウンサイジングターボの登場は2019年。[2016年12月26日追記]

日刊工業新聞は、スバルのエンジン戦略について注目のレポートを公開しました。このレポートによれば、スバルは2021年度までに世界生産の8割をダウンサイジングターボへ移行するといいます。手始めに、2019年度に1,800ccターボを発表し、新型レヴォーグなどに搭載。その後2020年には1,500ccターボも追加されるとのこと。この新エンジンの登場によって、既存の2,000ccと1,600ccの2つのDITをまとめて置き換える予定と伝えています。

この情報は、極めて重要な内容を含んでいます。まず、2019年度に新型レヴォーグが登場するということ。NAエンジンが順次廃止されるということ。その2点です。

[2018年2月3日追記]現在でも謎とされているのが、次期フォレスターのエンジンです。スバルのロードマップに従えば、何処かのタイミングで次世代ターボエンジンに換装せねばなりません。間もなくとされる、北米発表を待ちましょう。

2016年5月12日の決算説明会では、2019年に新設計ダウンサイジングターボの投入が予定されています。今回の発表はこれをより具体化したものです。そして、このエンジンの搭載第1号が次期レヴォーグになるということですから、これを鑑みると、新車投入のスケジュールが確定します。

2016年に新型インプレッサでしたが、2017年は次期XV、2018年は北米向け大型SUVと次期フォレスター、2019年は次期レヴォーグ及びWRX(?)、2020年に次期レガシィ、アウトバックというスケジュールになるはずです。計画通りに進捗すれば、2020年にはプラットフォームとエンジン双方の次世代化が完了することになります。

新たに登場する1,800ccと1,500ccですが、1,800ccはFB25、FB16DIT、FA20DITのリプレイス、1,500ccはFB20、FB16、FA20のリプレイスだと思われます。次期レヴォーグは1,800ccに一本化されるものと予想されますが、パフォーマンスの異なるバージョンが用意されるのかは不明です。

ダウンサイジングターボの技術とは。

直噴技術は、2000年代初頭の三菱GDIから変化が無いように見えますが、その実態はまったく違っています。

初期の直噴は、リーンバーン化による燃費向上を狙ったものでした。が、リーンバーンでは発生熱量が足らずトルク不足。結局、リーンバーン運転する機関が余りにも限られてしまったのです。そのうえ、酸素過剰の為NOxが大量生成される欠点を解消できず、表舞台から一旦去ることになったのです。

現代の直噴は、ターボと共に用いるのが使用するのがセオリー。直噴ターボではノッキングの心配がありません。その分、過給圧と圧縮比をより高く設計できるのですが、これは熱効率の向上とそのままイコール。燃費向上と出力向上が両立できるようになったのです。また、インジェクタもピエゾ素子による高速動作が可能になったので、今では1サイクルで複数噴射が当たり前。吸気行程と圧縮行程で少量燃料噴射することで気化熱で吸気温度を下げ、充填効率の改善も図っています。これが、現代の直噴ターボエンジン技術。高出力、コンパクト、高効率を実現します。

ガソリンエンジンの時代が終わりを迎えるまで、あと30年少々。最後の次世代エンジン技術と呼ばれているのが、HCCI(予混合圧縮着火燃焼)です。HCCIでは、プラグによる着火ではなく、高温・高圧縮による自己着火で燃焼させます。自己着火は燃焼室内で同時多発的に発生するために、燃焼が極めて迅速に完了します。PMやススがほとんど生成されず、NOxも劇的に削減されるのが特徴です。スバルは、HCCIを実現できるのでしょうか?しかし、劇的な技術的改善がない限り、完全な新型エンジンを仕立てることも不自然。2019年のその発表を期待して待ちましょう。

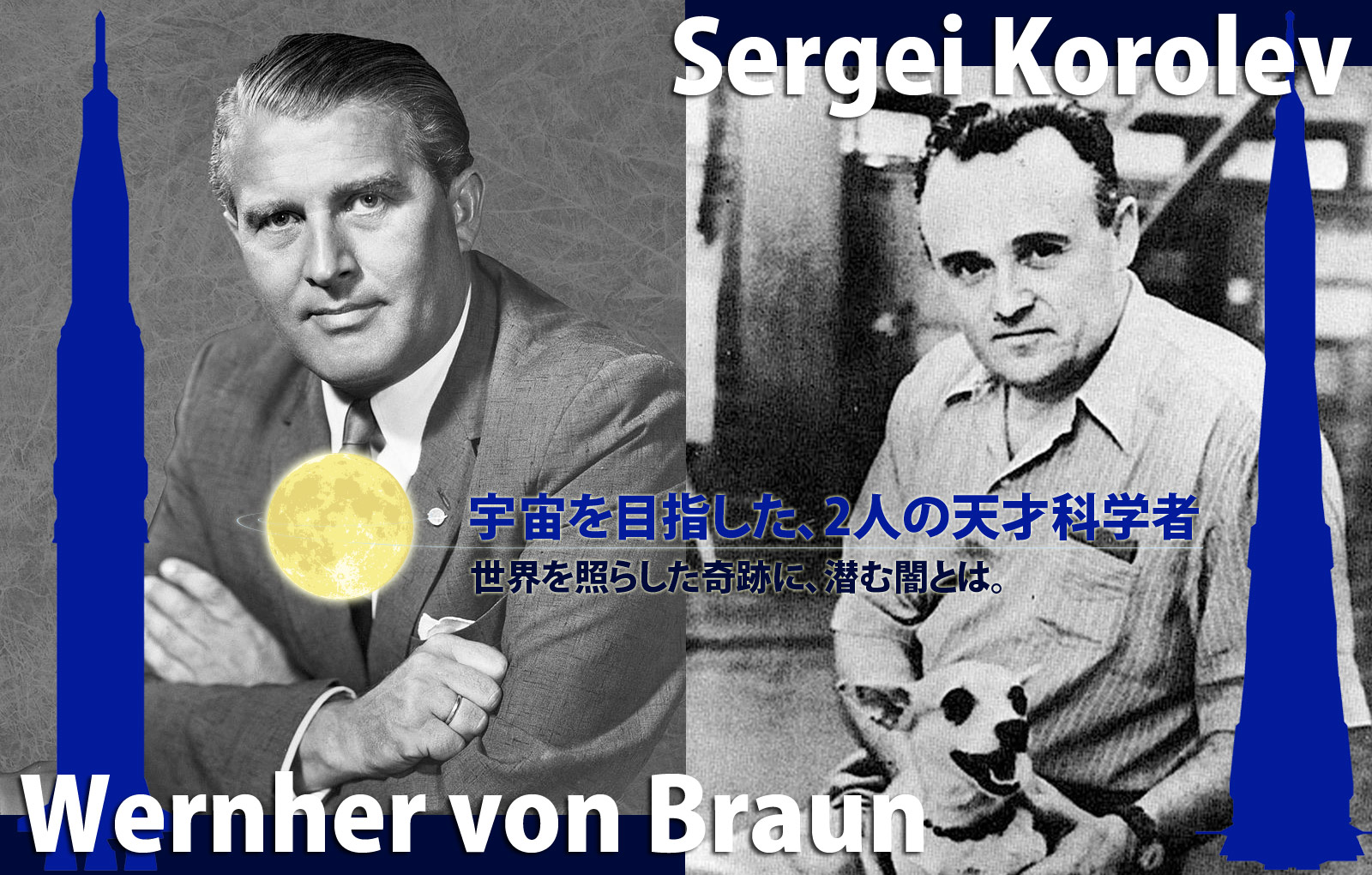

2021年、ついにエンジンを持たないスバルが登場。

トヨタが2050年までに内燃機関の生産を終了する旨を既に発表しているように、全世界は電動化へ向かって歩みを早めています。遅ればせながら、スバルも電動化への対応を進めています。

しかし、2021年に投入するEVがどのようなものになるか、未だ何も決定してはいないようです。水平対向エンジンを持たないスバル。それは、果たして「スバル」と言えるものなのでしょうか。出来ることなら360の時代に立ち戻って、EVのあるべき姿を理詰めで突き詰めた、新時代のスバルを形作る1台を期待したいところです。

[2016年5月25日追記]報道によれば、2021年に登場するEVはシティコミューターではないうえ、カルフォルニア州のZEV規制対応を念頭に置いているようです。つまり、国内投入の可能性は残念ながら高くありません。

米国では、カーシェアリングビジネスが急速な発展を続けています。近い将来、都市部ではクルマは所有物ではなくなる、との予測もされるほどです。GMやフォード、トヨタらは自身の将来についてカーメーカーではなく、インフラ提供者としての存在に変わっているかもしれない、とさえ予測しています。

シティコミューターは、単なる移動体に過ぎません。その魅力は多分にファッション性やエンターテイメント性によって評価され、「クルマ」という概念が希薄なものとなるでしょう。巨大メーカーは、このビジネスを残念ながら無視することはできません。しかし、スバルなどの中規模メーカーが巨大なシティインフラを構築するのは不可能ですし、スバルが全力投球すべきフィールドでもありません。スバルが輝くのは、本来の「クルマらしさ」という評価軸においてです。

そこで、スバルは「スバルらしさ」を表現できる、中型SUVのEV化を想定しているようです。恐らくは、次期「XV」や次期「フォレスター」もしくは、2018年登場の3列シートSUVのEV版として追加発売されることになると思われます。スバルの技術的個性であるボクサーエンジンこそありませんが、スバルならではの低重心レイアウトとAWDシステムは引き継がれることでしょう。

現在、スバルはトヨタと資本提携をしています。しかし、トヨタは現在テスラモーターズとEV分野で業務提携をしていますし、トヨタにはスバルと協業すべき理由がありません。また、2社の提携に割り込むことも難しいのかも知れません。そこで次世代EVはスバルの独自技術によって開発されるようです。

登場まで、あと5年。本当の「スバルらしさ」とは何か。それに対する回答が、その真意が、次世代EVに見て取れることでしょう。その登場を心待ちにしたいと思います。

[2018年2月3日追記]新たに投入される次世代HVは、次期フォレスターに追加設定されるPHVとなります。生産はアイシンAWで行われる予定で、計画は順調に推移しています。一方、続いて投入されるEVは、デンソーと共同で開発が進められているようです。どちらも米国のZEV規制対応を念頭にしているようですが、市場動向を考慮すれば早期の国内投入は不可避でしょう。